Il dramma delle famiglie che hanno visto i loro figli pagare con la vita il prezzo di un’amicizia o di una scelta sbagliata. Le storie tristi ed esemplari di Valder e Scaglione (ASCOLTA L'AUDIO)

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO

Quello delle vittime di mafia è un elenco sterminato anche in provincia di Cosenza. Ne fanno parte servitori dello Stato ammazzati perché invisi ai clan, ignari passanti finiti per caso in mezzo a qualche sparatoria, innocenti giustiziati a seguito di tragici scambi di persona. Una lista in continuo aggiornamento, dal 1978 fino ai giorni nostri, ma che risulterebbe ancora più nutrita se accanto ai nomi già scolpiti nel marmo della memoria, vi fossero quelli dei tanti giovani arruolati dai clan locali e caduti negli anni delle guerre di mafia.

I morti non sono tutti uguali, questo è vero. E un abisso separerà sempre chi ha dato la propria la vita per contrastare il crimine da chi, invece, l’ha persa dopo averla messa al servizio della più oscura delle idee. Fatti i dovuti distinguo, però, vale la pena di aggiornarlo quell’elenco, partendo proprio dalla città di Cosenza, dove l’adesione al crimine da parte dei giovanissimi quasi mai è stata determinata dal sangue e dalla discendenza o da un contesto sociale disagiato. Determinanti, invece, sono stati fattori più incidentali quali un’amicizia di troppo o il miraggio di guadagni facili che ha spinto molti figli della working class locale tra le braccia delle cosche.

Alcuni ce l’hanno fatta a tornare sulla retta via, altri non ne hanno avuto il tempo. Maurizio Valder e Francesco Scaglione appartengono a quest’ultima categoria. A quarant’anni esatti dalla scomparsa di entrambi, le loro esistenze brevi e tragiche suggeriscono l’iscrizione di un nuovo albo di vittime: quello delle tante famiglie calabresi, gente perbene e onesti lavoratori, che hanno avuto la sfortuna di vedere i propri figli diventare gli ultrà di qualche commando sbagliato. E poi è toccato loro lo strazio di doverli seppellire.

Un tormento che, come nei casi di Maurizio e Francesco, si fa addirittura privilegio negato. Per nessuno dei due, infatti, esiste una tomba su cui piangerli. E allora sì, quello delle vittime di mafia è un elenco lungo e da aggiornare. Ma per farlo, non bisogna guardare necessariamente ai morti. Basta rivolgersi al dolore dei sopravvissuti.

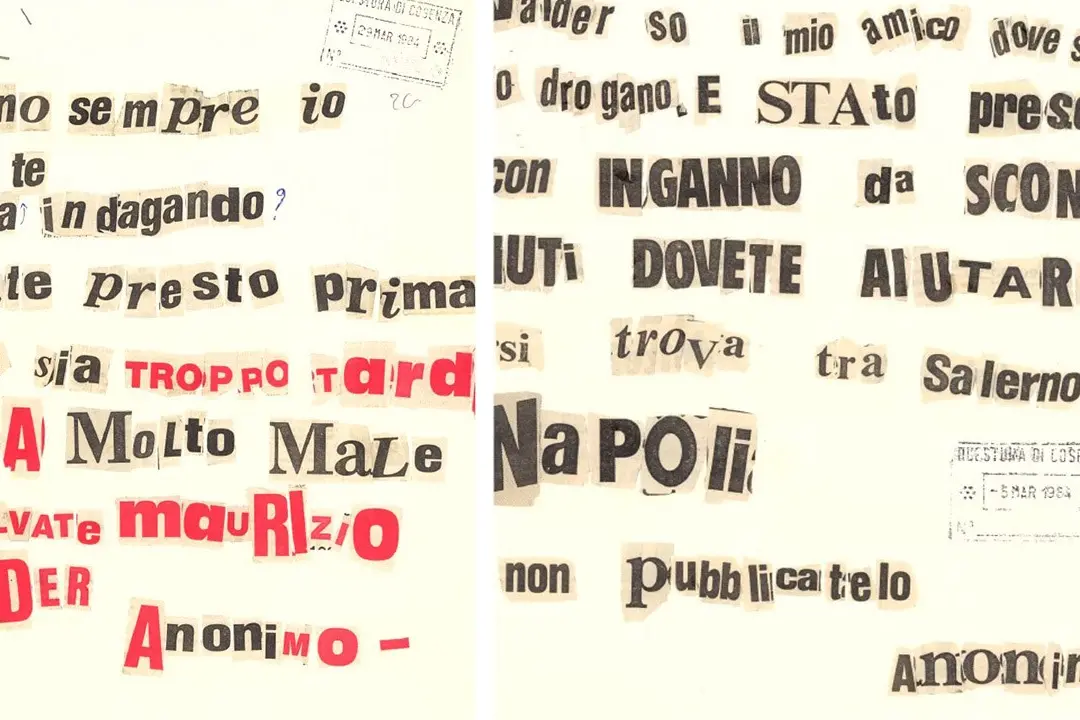

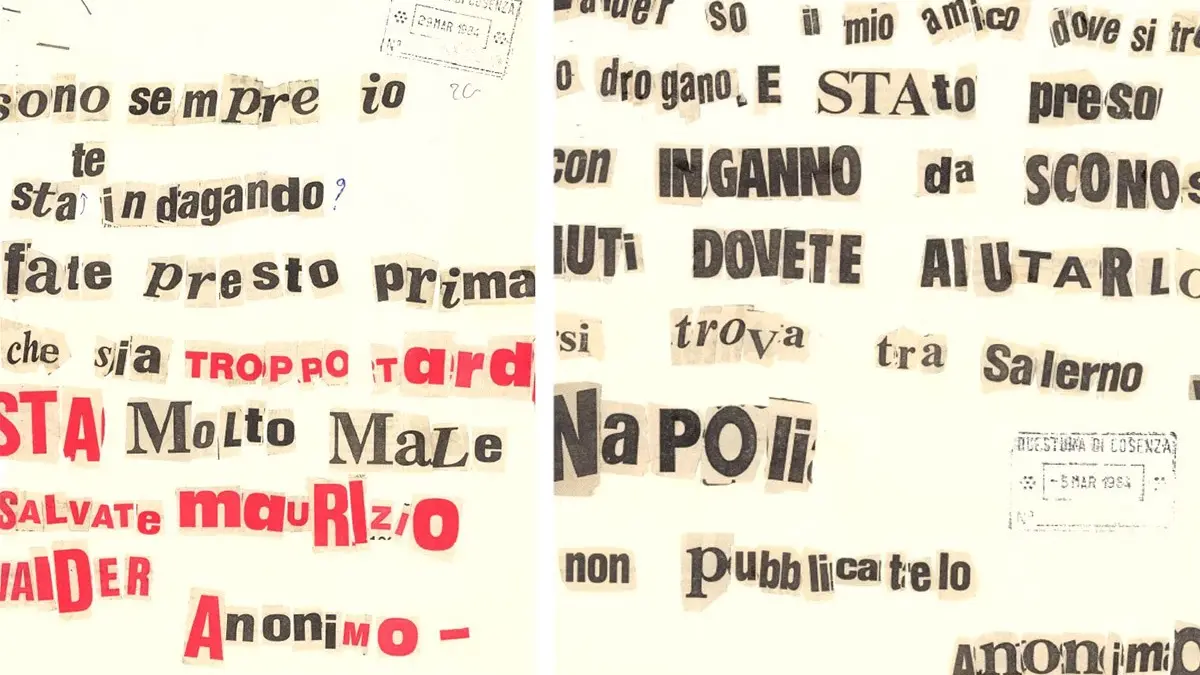

Maurizio che morì tre volte

È già in ginocchio a dire le preghiere, ma la pistola puntata alla sua testa s’inceppa. E così si rialza e corre, corre fortissimo. Verso la vita. Sembra che qualcuno lassù voglia bene a Maurizio Valder perché quella è la seconda volta che muore e poi risorge. Gli era successo già una settimana prima, quando i nemici lo prelevano per ucciderlo, ma nel momento fatidico, incredibilmente, cominciano a bisticciare fra loro. E alla fine lo liberano. Sette giorni dopo, però, ci ripensano e dopo averlo nuovamente rapito, lo portano sul Cocuzzo, monte caro ai cosentini, per farla finita con lui. Ora è lì, coperto dal buio e nascosto dietro un albero, che dice ancora le sue preghiere. È il 12 ottobre del 1983.

Maurizio ha vent’anni e fino a due anni prima lavora da operaio. Ragazzo dai modi educati e gentili, vive ad Andreotta, frazione avanzata di Castrolibero, dov’è punto di riferimento per tutto il vicinato. Tutti lo chiamano per piccoli lavori domestici o per le necessità più disparate e lui risolve loro i problemi, senza pensarci su. Si accontenta di un «grazie» e di un sorriso ricambiato. Un ragazzo come tanti, che si vede spesso in città alla guida di un’Ape 50 o di una moto Cagiva. È questo Maurizio Valder prima di diventare altro. A Cosenza c’è la guerra di mafia e in una delle due fazioni in lotta, c’è un certo Umile Arturi che se ne va in giro per i quartieri a reclutare ragazzi incensurati da impiegare come “specchietti”. Devono cioè spiare i movimenti dei nemici e poi andarli a riferire a lui, in modo da facilitare l’organizzazione di agguati e sparatorie. Arturi ha un talento diabolico nell’irretirli. Mette su una squadretta anche a Castrolibero: li chiameranno “I ragazzi di Andreotta” e con loro c’è anche il giovane Valder.

Il 5 ottobre del 1983 gli assegnano un compito disperato: introdursi nell’enclave nemica, il rione San Vito, e far fuori qualcuno della banda opposta. Maurizio sceglie di farlo a bordo di una motocicletta, un po’ kamikaze un po’ Lawrence d’Arabia, e va lì a volto scoperto. Non ammazza nessuno, colpisce solo qualche automobile, ma lo riconoscono tutti. E così lo sequestrano, salvo poi rimandarlo a casa in quel modo rocambolesco. È in quel momento che in lui si accende la lampadina. Suo padre lo racconterà in seguito ai carabinieri. «Aveva deciso di mettere la testa a posto, di seguire i miei consigli. Per questo aveva cominciato a lavorare con me». In genitore gestisce una piccola trattoria in via Panebianco, la “Santa Rita”, ed è lì che la sera del 12 ottobre, all’orario di chiusura, lo squadrone della morte va a sequestrarlo.

Sono da poco passate le 22 e a Monte Cocuzzo fa freddo. Il destino di Maurizio Valder sta per compiersi e Giuseppe Vitelli è il sicario che, anni dopo, da collaboratore di giustizia, rivelerà i dettagli della sua esecuzione. È lui che setaccia la foresta, pianta per pianta, finché non trova quella dietro cui si è accovacciato il suo bersaglio. È la terza volta che Maurizio viene ucciso, l’ultima. O forse no. Perché gli assassini fanno a pezzi il suo corpo e lo bruciano. Gliene resta un pezzo, però, che non riescono a eliminare e sono costretti a sotterrare. Qualche giorno dopo, torneranno lì per completarne la distruzione. Maurizio Valder, adesso, ha smesso di morire.

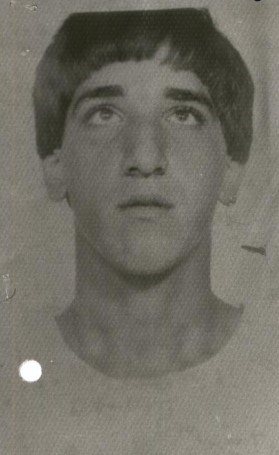

L’ultimo giro di Francesco in motoretta

Una carta d’identità ingiallita dal tempo. Nella foto è immortalato un ragazzo con gli occhi sfuggenti, come se nell’atto di mettersi in posa non abbia ben chiaro il punto su cui poggiare lo sguardo. E più in generale, che direzione prendere nella vita. Per quello c’è sempre tempo alla sua età, ma quel documento sbiadito è tutto ciò che resta oggi di Francesco Scaglione. Esce di casa un mercoledì senza farvi più ritorno e per ventitré anni, la denuncia presentata in questura dalla madre resta l’unico atto d’indagine collegato alla sua sparizione. È il 14 settembre del 1983, due giorni dopo avrebbe compiuto diciott’anni.

Suo padre ha un piccolo negozio di scarpe in piazza Valdesi che basta però a mantenere la famiglia, umile e dignitosa. Francesco è il più piccolo dei suoi figli, che spesso e volentieri se ne va scorrazzando per la città in sella a una Moto Guzzi, con sommo disappunto del fratello. Perché è suo quel motorino che, nel tardo pomeriggio di mercoledì, viene ritrovato a un angolo di viale della Repubblica, ma senza Francesco. A quel punto, infatti, lui è già morto. E il suo corpo brucia tra i boschi della Sila, gettato in un fusto con dell’olio dentro. Anche lui, nei mesi precedenti, si è lasciato sedurre dal mistero della malavita. Il solito Arturi gli consegna i gradi da “specchietto” e da quel momento in poi i suoi giri sulla motoretta acquistano un altro significato. Si sente parte di qualcosa di grande, Francesco, si sente importante. Il 12 settembre ha deciso di tenere d’occhio la zona di San Vito e si avvede che lo spiazzo antistante la “Clinica del Sole” è un punto di ritrovo dei nemici. E così passa e spassa davanti a quello slargo finché il gruppetto che staziona lì davanti finisce per notarlo. E all’ennesimo giro di pista, tutti insieme gli impongono la fermata ai box.

Per farlo confessare è sufficiente uno schiaffone in pieno viso. Glielo rifila Angelo Santolla che, prima di pentirsi costituisce, insieme a Giuseppe Vitelli e Aldo Acri, la prima linea del clan Perna-Pranno, il gruppo di fuoco. Lui e gli altri caricano Francesco su un’auto e lo portano in Sila per giustiziarlo. Il ragazzo tenta di giustificarsi, promette che non lo farà più, che si tirerà fuori. Nessuno dei presenti è disposto a credere alle sue parole. Segue uno sparo, poi il rogo che incenerisce il suo corpo. Non finisce lì. Come nelle favole nere, passa di lì un cacciatore e nota il falò in corso. Del gruppetto di persone che vede attorno al fuoco ne riconosce una, un volto a lui familiare, uno dei fratelli Vitelli. E così fa per dirigersi verso di lui, ma quello lo convince a desistere con un sibilo: «Stiamo facendo un pic-nic, meglio se te ne vai». Lo agganceranno di nuovo in città, qualche ora più tardi, per chiedergli se avesse visto o sentito qualcosa. «Mi disse che aveva sentito solo odore di patate» riferirà anni dopo Santolla durante un processo.

È già il 17 settembre quando i poliziotti raccolgono la denuncia della mamma di Francesco Scaglione. Da un giorno, suo figlio è diventato maggiorenne, ma né lei né gli altri congiunti hanno potuto festeggiare la ricorrenza. Il ragazzo manca da casa da tre giorni e sono tutti preoccupati per lui. Sanno che frequenta anche lui Palazzo degli uffici, come tanti suoi coetanei, ma neanche immaginano il brutto giro in cui si è andato a ficcare, figuriamoci la fine terribile che la sorte gli ha riservato. Davanti all’uomo in divisa, prevale una preoccupazione che sa di speranza: che il suo Francesco sia uscito di casa «con in tasca solo mille lire». E che quindi non abbia i soldi per mangiare. È sempre quello il pensiero di una mamma. Anche nell’ora più disperata.