Dai monaci cacciatori di pepite nei torrenti del Cosentino alle saline di Lungro fino al sangue e zolfo di Strongoli. Un tour nel petto del sottosuolo (ASCOLTA L'AUDIO)

Tutti gli articoli di Destinazioni

PHOTO

La California è a 50 chilometri da Sangineto, 39 gradi e 43 minuti a Nord, 16 gradi a Est. Provincia di Cosenza. Siamo San Donato di Ninea, l’Eldorado calabrese, una west coast senza mare. Non gratta sotto i piedi la faglia di Sant’Andrea ma al cielo si staglia Monte Cava dell’Oro che si sgranchisce a 1058 metri dal livello del mare. Nel suo petto riposano tracce di preziosi come l’oro, l’argento e il rame a cui fu data la caccia a periodi alterni fin dal Medioevo.

I cacciatori d’oro a San Donato di Ninea

Cacciatori d’oro bazzicavano intorno ad Acquaformosa, Vallone del Grondo, Rosaneto, Principessa e Vallone d’Oro (nomen omen), sperando di tirar su un buon bottino. Ai monaci delle abbazie lì intorno, era stato dato il nome di pescatori d’oro, perché, armati di setacci, s’immergevano fino alle cosce per cercare le pepite nelle acque dei torrenti.

Risalendo sulla schiena della provincia calabrese, tracce auree seguivano filoni che conducevano a Morano e Saracena, segnalati dalle presenze di minerali (calcopirite, tetraedrite, pirite, arsenopirite) che, come coppie di lunga data, non riescono a star separate dalle tracce auree e le segnalano per attinenza. L’oro ha lasciato la sua scia anche a Grotteria, Polia, Roccella, Sinopoli e nel torrente Allaro e capita che qualche avventuroso, anche oggi, si addentri con vecchie mappe per cercare il suo Klondike qui a Sud del Sud.

La grana d’argento con le viscere di Longobucco

Ci spostiamo di cento chilometri viaggiando verso Est. Se San Donato è d’oro, Longobucco è d’argento. Vincenzo Padula scrisse: “Carlo VI mandò da Boemia il chimico Khez, e si fanno monete col motto: “Ex visceribus meis”, d’argento. Il primo 5 grana di argento fu fatto con quello di Longobucco”.

Nel suo mondo di sotto, la galena argentifera (70% piombo, 0,0751 argento) faceva gola ai Sibariti, Crotoniati e Romani che la fondevano per ricavarne monete. Seguirono altri, come i messi dell’imperatore Enrico VI, inviati sul posto col compito di estrarre e portare a corte il ricavato. Nel 1268 furono riempiti sacchi con 103 marche e 7 once d’argento purissimo.

In seguito fu re Carlo a provare a scheggiare le cave nel 1282 con i suoi 30 minatori di Longobucco. Arriviamo con un salto nel ’500, Galeazzo Caracciolo di Napoli prende possesso delle principali miniere del Regno tra cui l’Argentera che visse momenti alterni. La Regia Corte aveva proibito agli abitanti di Longobucco di recarsi nei boschi se non per tagliare qualche albero e ricavarne legna per uso domestico mentre giù alle miniere ci voleva olio di gomito da marzo a giugno. Poi arrivava la pausa della mietitura nei campi e si ritornava giù, nelle gole della terra, già ad agosto, sul finire dell’estate. Dell’argento di Longobucco (quella che probabilmente si identifica con la città di Themesen, l’antico centro urbano di cui parla Omero nell’Odissea) si sono adornati papi e cardinali fino al terremoto del 1783 che devastò la valle d’argento. Solo l’anno prima, erano state mappate le 42 miniere della Calabria Ultra flumen Nhetum, di queste 23 dedite all’estrazione dell’argento a Bivongi, Stilo, Badolato, la già citata Longobucco e Reggio Calabria.

In seguito si arrivò fino a sessanta miniere, aperte tra Placanica, Guardavalle, Caulonia e Nardodipace e alcune avevano nomi bizzarri (Acqua calda, Giolli4…).

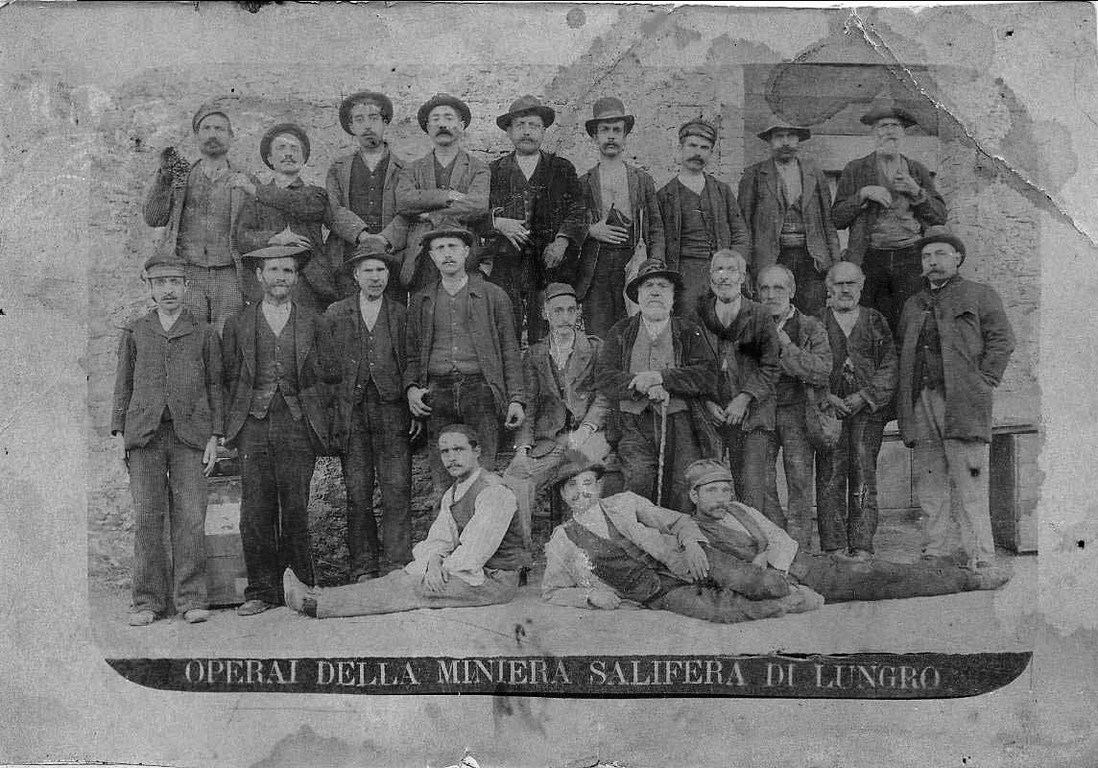

Il Sale di Lungro

A Lungro si lavorava duro per estrarre il salgemma. Era un lavoro di braccia e di gambe perché per arrivare alle saline (kriponja in lingua arbëreshë) c’erano da scendere e salire oltre duemila gradini, che ruotavano a chiocciola sempre più in basso, roba da far girare la testa. Gli scalini conducevano giù, dove cominciava la fatica. Il pozzo di Bellavite, quello centrale, si avvitava fino a una profondità di 260 metri e aveva un raggio medio di 150 metri. Il sale di Lungro era davvero di ottima qualità e venne esportato ovunque in Italia e anche nel resto d’Europa. Pare che di questa risorsa fosse a conoscenza Plinio il Vecchio, che ne fece cenno nel suo Naturalis historia parlando di “cristalli balbini” (ma sul punto gli studiosi si accapigliano ancora).

Oltre al sale raffinato, a Lungro si produceva anche il sale pastorizzato, sale refrigerante e sale per le industrie (pelli e sapone). Di uso commestibile era quello bianco semitrasparente duro con frattura vitrea e il grigio scuro non trasparente. Quella salina dava lavoro a un mucchio di gente e sembrava potesse durare, finché agli inizi del 900 si decise che quel sale costava troppo e che quello siciliano fosse decisamente più economico e conveniente. Fu l’inizio della fine per le saline di Lungro che per poco meno di un secolo ballarono tra la chiusura, il tracollo e la speranza, fino all’abbandono totale di oggi, un pugno di sale rimasto su una ferita antica.

Zolfo e sangue a Strongoli

A Strongoli si andava per zolfo alla miniera di Comero che s’imbrattava, occasionalmente, anche del sangue degli operai. I minatori, si caricavano i ferri del mestiere in spalla e i lumi a petrolio e si immergevano giù, nei reni della terra, e poi caricavano il bottino sugli asini fino alla ferrovia che portava il frutto del loro lavoro, cotto nei “calcaroni” (le fornaci), lontano da lì. Alla fine del ‘800, sull’onda dell’entusiasmo per la scoperta di una vena particolarmente ricca, nei dintorni sorse un villaggio, un insediamento popoloso composto dai minatori e dalle loro famiglie. Un’oasi di benessere in un territorio che aspettava la sua occasione. Ma la serenità durò poco perché i lavori in miniera avanzavano veloci e senza ingegno per fretta e avidità. Nel 1891 una ragazza che tornava a casa da sola sparì nel nulla. Un crollo aveva scosso la terra e spaccato la terra. In quel crepaccio la giovane aveva trovato la morte. Si continuò a lavorare a singhiozzo, con la miniera che accusava i crolli e i cambi di mano e proprietà. Fino alla chiusura alle porte del boom economico che da quelle parti si sfiorò e basta.

Per sparare si scavava a Reggio

Il salnitro, non si trovava con tanta facilità, ma era necessario perché le guerre ora si vincevano a colpi d’arma da fuoco, non con le spade, e per fare la polvere da sparo serviva una miscela di zolfo, carbonio e nitrato di potassio (salnitro) che faceva da comburente. Così, per caso, si rinvennero tracce del minerale nei dintorni di Reggio Calabria. Ad Ardore nacquero i “fabricatori di salinitri”, specializzati nella caccia. I Borboni si diedero da fare per farlo estrarre sotto stretto autorizzazione regia. Su molte merci era imposta la tagliola del dazio di consumo, lo stesso che si applicava per alcuni prodotti che entravano nelle case o si vendevano in piazza. I monopoli fiscali comandavano su altri prodotti, come nel caso della tassa sul sale, acquistato nei “patentini”, sulla coltivazione e produzione dei tabacchi, e anche sul salnitro.

Il rame, l’oro rosso tra capo e piede d’Italia

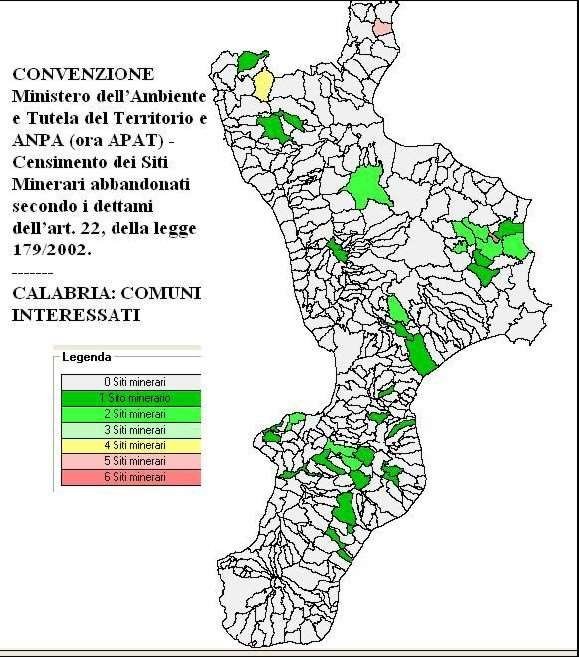

Nel 2006 il Ministero dell’Ambiente pubblicò un censimento chiamato “I siti minerari italiani”. In quella mappa la Calabria conta 60 giacimenti principalmente di zolfo e feldspati (utilizzati per la produzione di ceramiche e vetro), di grafite, salgemma, caolino, oro, argento, rame.

Nel 2006 il Ministero dell’Ambiente pubblicò un censimento chiamato “I siti minerari italiani”. In quella mappa la Calabria conta 60 giacimenti principalmente di zolfo e feldspati (utilizzati per la produzione di ceramiche e vetro), di grafite, salgemma, caolino, oro, argento, rame.

Abbondante tra Reggio Calabria e Cosenza il rame è vecchia conoscenza calabra che si trova alla testa e all’alluce d’Italia. Emilio Cortese, che nel 1886 era l’ingegnere responsabile del Corpo Reale delle miniere d’Italia, scrisse: «Trovate, poco a Sud di Reggio, le vestigia di una fonderia di rame… furono scoperte delle gallerie strettissime, capaci di dar passaggio ad un suolo uomo, scavate a scalpello. In esse si trova del carbonato di rame verde, depositato da acque che vengono dal di sotto dei sovrastanti terrazzi dell’Aspromonte; il deposito e le gallerie sono identici a quelli trovati a Caserme (Kasern) nella Valle Aurina dell’Alto Adice, che scende dalla Vetta d’Italia, e le gallerie sono, certo, della stessa epoca».

Qui non è il Texas

Dalla ceramica che viaggiava per mare da Tropea, acquistata quasi tutta dal Ginori di Firenze per il Re Umberto I, all’antracite estratta dalle miniere di Agnana Calabra usata per la costruzione della linea ferrata italiana Roma-Frascati nel 1882, passiamo per le Fonderie di Bivongi e all’attuale Museo delle Reali ferriere ed Officine di Mongiana e arriviamo, infine, all’oro nero. Il petrolio. Se n’è tornato a parlare in questi tempi di guerra.

Se la Basilicata e la Sicilia hanno il loro, anche la Calabria serba un piccolo giacimento, nella zona di Crotone, precisamente nel Campo Luna-Hera Lacinia. Fu a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta che si scoprirono i giacimenti da quelle parti, reservoir al largo delle coste crotonesi e nei dintorni di Cirò. Qualche anno fa, associazioni ambientali, e comuni, hanno fatto le serrate per impedire le trivellazioni nel mar Ionio (qualcuno ricorderà la catena umana a Schiavonea) e il governo promise: niente buchi. Qui non è il Texas.

*Per approfondire: Francesco Cuteri, Giuseppe Pipino, Mario Pileggi