Tra il 1985 e l’anno successivo, cadevano in due distinti agguati il direttore del carcere di Cosenza e il suo braccio destro. Da allora nessuno dei due ha ottenuto il riconoscimento di vittima della mafia (ASCOLTA L'AUDIO)

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO

Sono trascorsi più di trentasette anni dall’uccisione del maresciallo della polizia penitenziaria Filippo Salsone. Ventiquattro, dal giorno in cui il boss cosentino Franco Pino, diventato collaboratore di giustizia, svela agli inquirenti il possibile movente di quell’esecuzione. Eppure, da allora una verità giudiziaria sulla sua morte non è stata ancora scritta. Un paio di anni fa sembrava che la Procura antimafia di Reggio Calabria avesse ripreso a indagare quell’agguato a colpi di lupara consumato a Brancaleone (Rc) il 7 febbraio del 1986. E che alle confessioni di Pino, rimaste fin lì senza riscontro, potessero aggiungersi quelle di altri pentiti, inaugurando così un percorso investigativo che potrebbe rendere giustizia, finalmente, a un fedele e integerrimo servitore dello Stato. Circa due anni, dicevamo, ma da allora non se n’è saputo più nulla. E l’attesa continua.

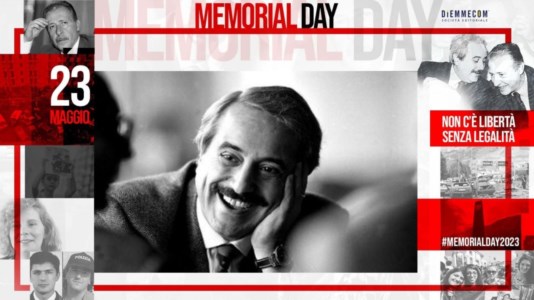

Memorial day | Falcone cominciò a morire quattro anni prima di Capaci ma le sue idee continuano a camminare anche sulle nostre gambe

Il giorno in cui muore, Salsone ha 44 anni ed è in servizio nel carcere di Poggioreale. In precedenza, invece, ha lavorato in diverse città calabresi, guidando gli agenti di custodia all’interno dei penitenziari locali. Quel 7 febbraio sta approfittando di qualche giorno di ferie per trascorrere un po’ di tempo con la famiglia nella natia Brancaleone. È appena rientrato in casa, quando si affaccia all’esterno per dare da mangiare al suo cane, ma da una palazzina poco distante, disabitata e ancora in costruzione, due sicari lo hanno già nel mirino. I proiettili non gli lasciano scampo e alcuni pallini colpiscono anche suo figlio undicenne che in quel momento si trova nei pressi della finestra. Seppur ferito in modo grave, sopravvivrà. A differenza del suo sfortunato genitore. Gli investigatori dell’epoca brancolano nel buio. Le indagini si concentrano sul carcere di Reggio Calabria, ma si concludono in un nulla di fatto. Sull’inchiesta cala il sipario, ma tredici anni dopo, nel 1999, il superboss Franco Pino accende i riflettori sulla vicenda: la pista carceraria è corretta, suggerisce, ma non porta a Reggio, bensì a Cosenza. E la morte di Salsone, sostiene, è collegata a un altro delitto eccellente avvenuto undici mesi prima: quello del direttore dell’istituto di pena bruzio, Sergio Cosmai.

È il 12 marzo del 1985 e Sergio Cosmai percorre a bordo della sua Fiat 500 il viale cosentino che un giorno porterà il suo nome. Anche se ancora lui non lo sa. È diretto in un asilo di Rende per riportare a casa il figlio e sa di essere in pericolo di vita. Il carcere da lui diretto è una struttura moderna, inaugurata da soli tre anni, nulla a che vedere con il vecchio penitenziario nel quale i “pizzini” entravano e uscivano con semplicità disarmante, e dove risse tra detenuti – e finanche omicidi – erano pressoché all’ordine del giorno. Cambiano i luoghi, ma non le cattive abitudini, ragion per cui il principale problema per Cosmai è quello di mettere in riga una popolazione carceraria decisamente anarchica. Riesce a imporre con la forza le leggi dello Stato avvalendosi, di una squadra scelta di agenti di custodia. A guidarli è Filippo Salsone. Qualche mese prima, però, una protesta inscenata dai detenuti del clan Perna ha richiesto un intervento particolarmente deciso. Le botte elargite quel giorno decretano la sua condanna a morte, eseguita a colpi di pistola proprio quel 12 marzo.

La cerimonia | Cosmai vittima del dovere ma non della ‘ndrangheta, la moglie: «Da 38 anni lo Stato non ci ascolta»

Il clan Perna è la consorteria guidata dall’omonimo boss Franco Perna e, nel quinquennio precedente, ingaggia un conflitto armato contro il gruppo di Franco Pino e Antonio Sena che lascia sull’asfalto decine e decine di morti. In quel 1985, però, le due consorterie stipulano una tregua che, perfezionata negli anni successivi, diventerà vera e propria pace mafiosa. È in quel contesto, secondo Pino, che matura la decisione di sbarazzarsi di Cosmai. Ad avere l’idea sarebbe stato il suo socio, l’ormai defunto Antonio Sena, nel desiderio di dare un segnale di forza agli ex nemici, ora alleati. Come a dire: voi avete ammazzato il direttore del carcere, noi ci prendiamo il suo braccio destro. Per centrare l’obiettivo, Sena avrebbe chiesto il favore a una famiglia di ’ndrangheta del Reggino che, in seguito, si occuperà di eseguire materialmente il delitto.

Il collaboratore di giustizia riferisce anche del colloquio avuto con Sena subito dopo la morte di Salsone, durante il quale l’amico gli avrebbe chiesto di consegnare la sua auto blindata ai sicari del maresciallo a parziale pagamento del lavoro eseguito. Il resto della ricompensa, invece, prevedeva l’eliminazione di quattro reggini di un clan rivale che, in quei giorni, erano stati arrestati a Cosenza perché trovati in possesso di armi. Non si farà né l’una né l’altra cosa. Menti cosentine, dunque, e braccia reggine. Con un ulteriore dettaglio che dà la giusta dimensione del martirio di Filippo Salsone. Il maresciallo, infatti, aveva lasciato il suo segno legalitario anche in altre carceri, tant’è che, sempre secondo Pino, era anche nel mirino di un clan di Lamezia Terme.

Due storie esemplari, unite nella vita così come nella morte. A dir poco tormentata la vicenda giudiziaria successiva alla morte di Cosmai. I killer, arrestati nell’immediatezza, saranno poi assolti per insufficienza di prove. Anni dopo collaboreranno con la giustizia, ammettendo così le loro responsabilità del caso, ma senza poter essere giudicati per quel delitto eccellente. Il mandante Franco Perna, invece, sarà condannato all’ergastolo solo nel 2010. Per lo Stato italiano, ancora oggi Sergio Cosmai è solo una vittima del dovere e non della mafia. Anche gli eredi di Salsone – con in testa il figlio Antonino, nel frattempo diventato un avvocato di successo – vivono lo stesso paradosso: quel riconoscimento gli è ancora negato in modo sistematico. «Manca una sentenza» obietta la burocrazia cinica e bara. Trentasette anni dopo, siamo ancora in attesa.