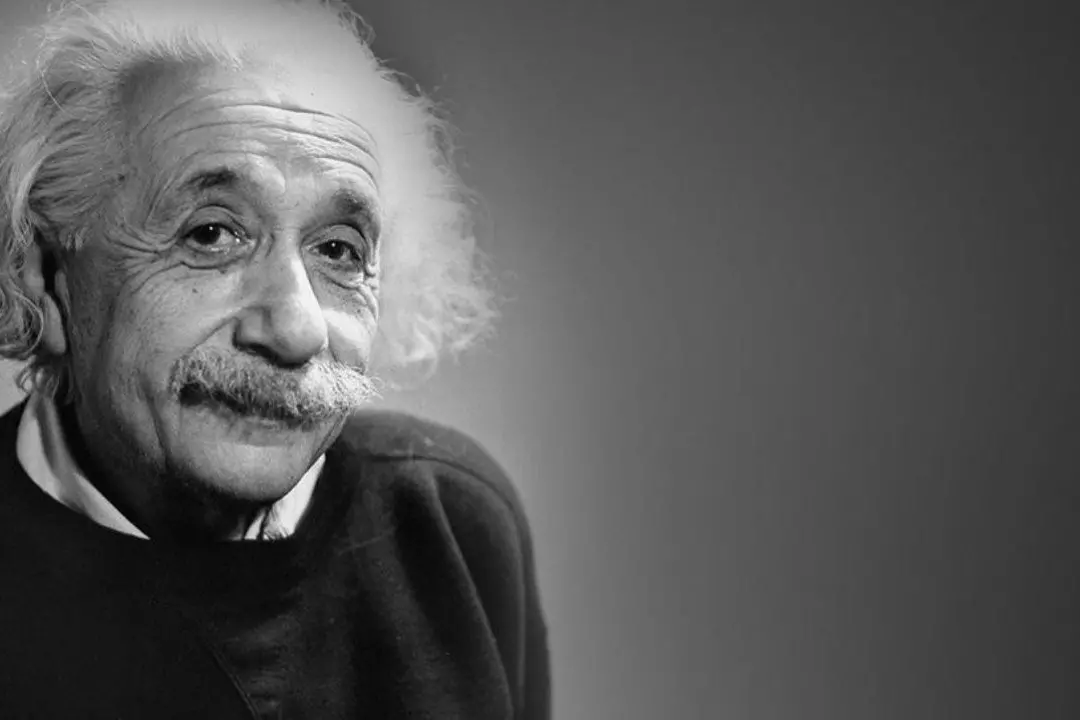

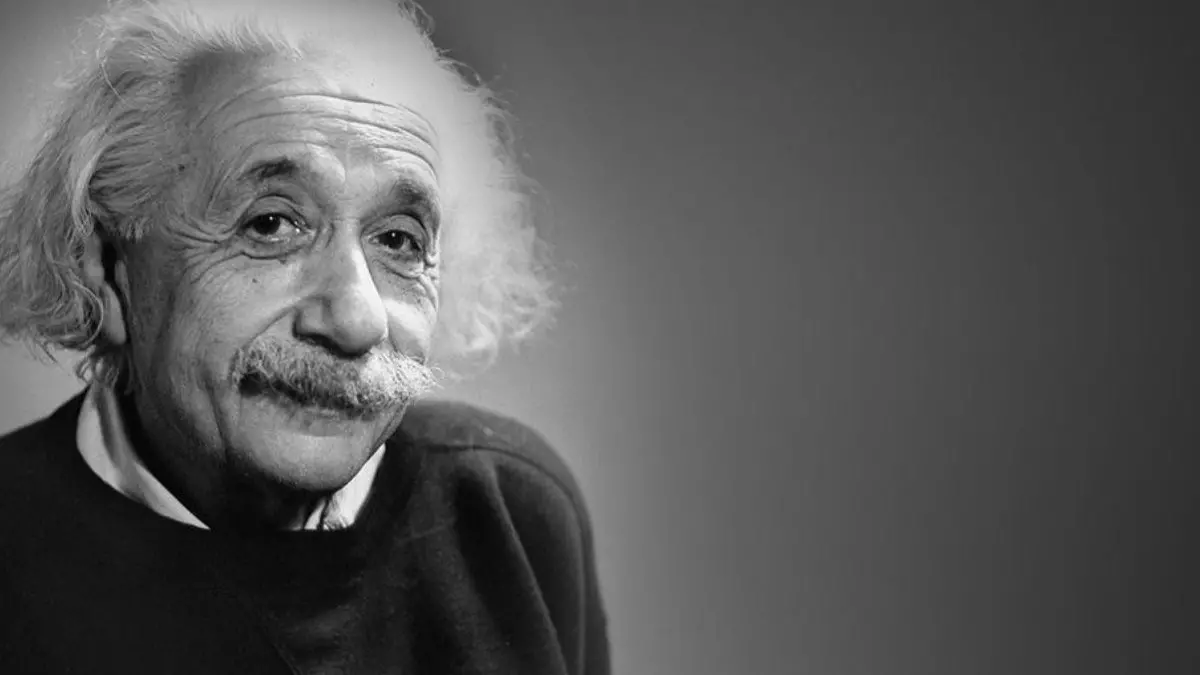

Lui non credeva nel destino degli oroscopi, parlava bene l’italiano, amava le montagne, scriveva con la sinistra e il suo guardaroba diventò protagonista di celebri aforismi

Tutti gli articoli di Good Morning Vietnam

PHOTO

Lord Kelvin pare disse così all’indomani dei primi dubbi sull’esistenza atomi: «In Fisica non c’è più nulla da scoprire ormai» spegnendo i moti ribelli degli entusiasti fuori riga invitando solo a perfezionare i procedimenti esistenti.

Ma Albert Einstein non era un allineato. Non lo era mai stato. Come se arrivasse da un altro pianeta e con la cocciutaggine della gioventù, combatté strenuamente lo zwang, la costrizione dell’autorità al pensiero unico, omologato, bonariamente accolto dalla moltitudine con l’urgenza di consolidare e non progredire. Visse in un mondo che, a differenza della scienza dominante, cambiava rapidamente idea specie sul concetto di libertà e uguaglianza, soffrendo la discriminazione e il limite che non riusciva a scavalcare.

Il genio Einstein fu dopo. Molto dopo. Quando le sue frasi divennero aforismi, le sue perifrasi pennellate pop.

Prima della lingua di fuori ingigantita su poster da fiera e fermata in jump cut da spot come simbolo di diversità e follia, ci fu il buio degli studi lenti e mnemonici, la stinta Germania, l’Italia delle cattedrali, le liti col padre, i grattacapi dei debiti famigliari, il guizzo del dubbio che appestava qualsiasi tentativo di conformismo che in lui evaporava come acqua calda, e, solo in seguito, quella luce a cui restituì la bacchetta dell’orchestra universale perché comandasse grandezze prima di lui considerate violini di pietra.

Walter Isaacson nella biografia dello scienziato racconta l’Einstein uomo, la mente, il marito di più mogli (tra cui l'infelice Milena Maric, prima donna ad aver studiato Fisica al Politecnico di Zurigo), l’amante, il curioso. Dal suo libro è stata tratta la prima serie prodotta da National Geographic (ora disponibile su Disney+) dedicata ad Albert Einstein: Genius. È il perfetto Geoffrey Rush (Shine, Il discorso del re) a impersonare lo scienziato. Accanto a lui Emily Watson (Le onde del destino), dietro la macchina da presa del primo episodio c’è Ron Howard (Cocoon, Apollo 13, A beautiful mind) che non lesina atmosfere in cui la luce, che arriva a lame da finestroni affacciati su aule di legno, viaggia veloce a segnare il profilo dello scienziato incantato a parlare del mistero del tempo e dello spazio.

Einstein era soprattutto l’uomo delle passioni in senso stretto, dell’interrogativo, del coraggio, della contraddizione infine. Si divideva tra i numeri, Mozart e la lavagna d’ardesia.

Lo raccontano con i vestiti sempre sporchi di gesso, le giacche di tweed, i capelli insù che la gravità la sfidavano ogni giorno rizzandosi elettrici sul capo. Per inseguire la radice del progetto divino impiegò tutta la vita fluttuando in una religiosità combattuta ammirando la natura erede della ragione.

Fu figlio silenzioso, bollato come diverso, preso in giro per la sua incapacità a esprimersi al pari degli altri. Venne visitato che quasi ancora non camminava, dichiarato malato, pare che i suoi genitori si stessero appena abituando all’idea di un figlio nato con un ritardo. Ma il piccolo Albert immagazzinava, osservava, ripeteva fra sé, conservava per dopo. Diventò un ragazzo un po’ indisciplinato e uno studente affettuoso ma riservato che amava discutere animatamente sullo spazio-tempo davanti a un boccale di birra, che mancava spesso alle lezioni perché si fidava talmente della sua mente sveglia da credere che qualunque esame l’avrebbe comunque passato a pieni voti. Divenne, in futuro, l’esempio per gli studenti svogliati ma con potenziale.

«Guarda Einstein, per esempio, fu bocciato anche alle elementari», è il ritornello che risuona spesso nelle iniezioni di autostima per alunni indietro. Un falso storico, smentito all’alba dei cinquant’anni dello scienziato dallo stesso preside della scuola che Einstein aveva frequentato con profitto.

Il 20 marzo 1916, il mondo scientifico lesse le 54 pagine della teoria della relatività generale di Albert Einstein con un brivido. Lo scienziato aveva ritessuto l’Universo con pieghe quasi scandalose, usando colori che nessuno aveva mai osato. Il passato sembrò ancora più remoto da allora, il presente già futuro.

Lui non credeva nel destino degli oroscopi, parlava bene l’italiano, amava le montagne, scriveva con la sinistra e il suo guardaroba diventò protagonista di qualcuno dei suoi aforismi che amava mettere su carta accanto alle equazioni. I geni hanno grandi biografie e invidiabili epitaffi. Dipingono con la loro vita capolavori costellati da aneddoti, più o meno verosimili, che contribuiscono a ingrassarne la mitologia ad allontanarne la figura rispetto al mondo corrente.

I loro umani fallimenti sono valori aggiunti e finanche i serbatoi di anni senza apprezzabili progressi per loro smettono di essere lunghe pause prive di interesse e si tingono di fascinosa attesa. Così fu per Einstein per trent’anni, fulminante “fantasista” della Scienza e poi crociato inchiodato dal suo stesso genio in una affannosa ricerca del Sacro Graal cosmico.

L’ex pacato impiegato dell’ufficio brevetti di Berna, morì nel 1955 lasciando un taccuino spiegazzato sul comò e un lapis smozzicato. Diceva la stampa di allora che fosse a tanto così da quella meta che avrebbe regalato al mondo la spiegazione del Tutto. Ma la sua Terra promessa, come un Mosè costernato e punito, la vide dalla distanza.

Newton aveva regalato al mondo le ragioni dell’Universo: gravità, attrazione. Terra e Sole. Con la convinzione che qualcuno, prima o poi, avrebbe disegnato su una lavagna il perché. Accadde a Princeton, erano gli anni Cinquanta, al secondo piano di una casa dalla facciata intonacata di bianco. A tenere in mano la matita era un certo Albert Einstein dalla chioma spettinata, il volto rugoso che la pop art avrebbe riprodotto in milioni di versioni da poster accanto a Che Guevara e Bob Marley.

Nel suo cervello c’era l’idea che il Tutto potesse restare impigliato nella rete di un’equazione perfetta. Perché nulla, diceva, poteva essere lasciato al caso. Amava troppo l’Universo per poter cedere, anche solo per un istante, all’idea che non vi fosse sotteso uno schema traducibile e chiaro. Unificare, semplificare, sintetizzare, rifuggire dall’avanguardia estrema della Fisica quantistica sforzandosi di sposare gravità ed elettromagnetismo, erano diventati la meta da agguantare, la terra vergine da aprire alla colonizzazione.

Non vi riuscì. Dieci anni di grovigli, rose di matite temperate, calcoli e scoramenti. Il sogno dell’uomo artefice della relatività ristretta e generale, che aveva scombussolato il mondo della fisica newtoniana regalando un Universo a quattro dimensioni, si infranse sui sassi della sua cocciuta convinzione di poter fare a meno del progresso che intorno a lui procedeva come un treno. Proprio lui che all’autorità rigida s’era opposto finì per incarnarla. Come il figlio che ammette di essere diventato il padre che giurava non sarebbe diventato mai.

«Per punirmi del mio disprezzo per l'autorità, il destino ha fatto di me un’autorità» scrisse nel 1930. Il genio si arrese al suo genio trovandovi l’ostacolo insuperabile. La gabbia che Einstein aveva costruito intorno alla sua mente lo aveva isolato dalla corsa che altri facevano al suo posto, convinto che sarebbe riuscito a sciogliere i nodi senza badare all’intreccio.

Einstein credeva che la bellezza dell’Universo riposasse, per certe sfumature, nella concezione religiosa riportata da Spinoza in cui la divinità non si conciliava con la fatalità. Rifiutava l’idea che le cose venissero regolate da ciò che non fosse calcolabile con pazienza e ingegno. L’ultimo scontro lo consumò sulla frontiera più fluida di quella branca della Scienza che avanzava sminuzzando la materia in parti sempre più elementari: la quantistica, di cui Einstein non sposò mai il lato probabilistico.

Percorse i novantanove muri e l’ultima barricata la sgraffiò senza scavalcarla. Perché Albert Einstein fu sconfitto proprio sulla striscia di meta? Per capirlo bisogna guardare alle sue vittorie. Per moltissimo tempo la mela leggendaria di Newton sembrava avesse messo un punto sulle leggi della gravitazione. Ma chiedersi il perché delle cose e la capacità di mettere in discussione postulati dalla sacralità quasi biblica, lo portarono a sorpassare in volata la perfezione di equazioni di cui lo stesso Newton aveva contezza quanto di un trenino costruito con l’intuito e non con coscienza delle dentellature meccaniche interne. Einstein aprì quel trenino e ci regalò un cosmo vestito di nuovo, srotolato su un’enorme coperta elastica, o forse un magma, in cui i pianeti si muovevano in orbite pensate come solchi, formato da grandezze relative, facendo decadere l’ultimo tabù sul tempo assoluto.

Ma la scienza è come l’Universo, tende all’espansione (quello che Einstein negò da convinto assertore della sua staticità), non finisce e chi guarda al di là delle Colonne d’Ercole rischia di restare indietro mentre altri puntano già oltre. Perché Einstein gli ultimi dieci anni della sua vita su quelle Colonne era convinto che avrebbe piantato la bandiera definitiva costruendo l’equazione perfetta del Tutto. Voleva farlo da solo con i suoi calcoli e la sua logica mentre intorno l’atomo veniva scomposto in parti sempre più piccole e venivano scoperte le forze nucleari di interazione forte e debole. Non credeva che nel mondo dell’infinitamente piccolo la razionalità scientifica, colore di calcoli perfetti come tele di pittori fiamminghi, potesse aprirsi all’astrattismo imprevedibile.

Celebre la sua frase su Dio che non gioca a dadi a cui il collega Bohr rispose dicendo:«Einstein deve smettere di dire a Dio cosa fare con i suoi dadi». Il problema finale restò la sua chimera e gli sfuggì con una beffa. Il mondo attendeva lo scienziato, che se avesse potuto prevedere la bomba atomica «avrebbe fatto l’idraulico». Fnché non si seppe della sua morte, a voler seguire i dettami della quantistica, Einstein poteva essere riuscito nel suo intento in qualsiasi momento e aver fallito nello stesso intervallo. Come il paradosso del Schrödinger, che affascina gli appassionati della quantistica divulgativa e cinematografica, secondo cui le ipotesi si sovrappongono finché l’osservazione diretta rompe il sistema probabilistico e lo riporta nell’alveo della certezza.

Morì davvero e con lui l’idea di un Tutto conciliabile con le due forze che per lui governavano il cosmo. «I problemi non possono essere risolti allo stesso livello di conoscenza che li ha creati» diceva. E su questo non si era sbagliato.