Nel 1981 usciva in sala il primo episodio della saga epica dell’archeologo avventuriero che ha scaldato il nostro immaginario bambino

Tutti gli articoli di Good Morning Vietnam

PHOTO

Indiana Jones in quarant’anni qualcosa ce l’ha insegnata per sopravvivere ai panzer tedeschi e ai giorni da adulti. Sì, sono quaranta, tondi tondi. Controllare su Google se è proprio così non scalfirà per niente la nuda e cruda verità. D’altronde che il tempo abbia messo le ali dopo i 30, ce ne siamo accorti da quando riempire i moduli online è diventata una tortura. Guardare il dito che scivola sempre più in basso mentre scegli il tuo anno di nascita, è fastidioso quanto realizzare che, da qualche tempo, per alzarti dal divano fai due colpi di reni.

Cicatrice, frusta e cappello

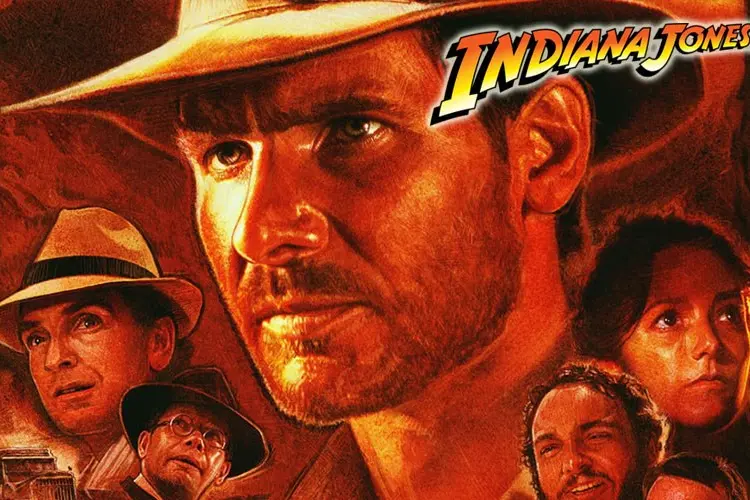

Tornando al professor Jones, consola il fatto che lui è sempre lì, con la cicatrice sul mento, il sorriso a metà che gli socchiude un occhio, la sacca dei reperti che penzola accanto alla frusta da circo, e il cappello, già il cappello, il Fedora “australian”, mai perduto sotto un masso o lungo una strada d’Oriente, col feltro pulito.

Quanto a lezioni, è stato chiaro: se hai paura dei serpenti prima o poi ci finirai in mezzo e allora meglio sapere come si accende una torcia; se segui il sole su una meridiana potresti finire mezzo ammazzato da fanatici nazisti, e, soprattutto: la X non è il punto in cui scavare. A meno che non tu stia cercando la coppa di un falegname di Nazareth.

Solo il penitente potrà passare

Se sai questo, puoi seguire una striscia di ghiaia e non cadere di sotto. Alla fine quello che serve è la fede in quello che non vedi. Anche se credi solo alla scienza, anche se la sai più lunga di tutti, anche se un crociato sembra soltanto un affresco sui bastioni di Gerusalemme. Se scegli di tuffarti nell’ignoto devi fidarti di un avventuriero che sa quando è ora di fare il penitente per salvare la testa da una lama.

Quarant’anni sono passati dal primo passaggio in sala di “Indiana Jones e i predatori dell’Arca perduta” e non ne siamo ancora sazi. Quarant’anni e la polvere sottile di un tempio Maya è un sapore familiare che odora delle sere in cui avevamo il permesso di guardare la tv fino a tardi, che alla fine tardi erano le dieci e mezza, poi denti, pigiama e luci spente a dondolare quello che restava del sabato che precedeva la micidiale domenica.

Come figli di mamma anni '80, ancora appiccati alla gonna di finta pelle con cinturone elastico in vita, questa celeste nostalgia non ci molla neanche a morire. E il professor Jones, immortale tra gli immortali, resta, il sogno proibito delle medie, lui che all’archeologia aveva fatto appassionare quanti? Migliaia? Migliaia di ragazzini che non sapevano che il mestiere, dopo gli anni del benessere, avrebbe condotto a un’insanabile attesa di occupazione.

Ma torniamo ai sogni, a quelli veri. Torniamo al professor Indiana Jones, al secolo Henry Walton Jones junior.

Nato da un castello di sabbia

Siamo nel 1981. C’è mister Scott che sta rifinendo “Blade runner” cercando di non impazzire, Spielberg e Lucas meditano di regalare un terno a “Guerre stellari”. A Steven in testa frulla quest’idea di un certo alieno che vuole tornare a casa sua. Gli altri mondi dopo “Incontri ravvicinati del terzo tipo” gli sono entrati in testa, e a lui capita così: poi le cose diventano un’ossessione e non lo fanno più dormire. Era già successo con “Lo Squalo”, quando tutta la storia del budget rischiava di riportarlo a cercare alloggio nei motel a basso costo. Adesso è diverso, adesso a Hollywood gli aprono la porta e le segretarie si affrettano a scortarlo al piano di sopra. Eppure com’è che quella dannata ansia riesce sempre a portarlo sul filo del precipizio?

Il pubblico è affamato, vuole effetti speciali, vuole guardare lo schermo del cinema e pensare al cielo, al futuro delle macchine volanti e di quelle intelligenti. Gli piace aver paura, anche fare incubi, evadere, più lontano possibile. Ma Lucas ha un’altra idea.

Se ne sta con Spielberg, comodo su una spiaggia delle Hawaii in polo a maniche corte. Steve gli sta chiedendo come diavolo ha fatto a pensare che un tale Smith potesse essere un nome giusto per il personaggio dell’archeologo.

Indiana era il nome dell’husky di Lucas, e non era niente male, ma Smith, per carità. Steven continuava a cesellare il suo castello di sabbia, cotto dal sole, e alla fine glielo disse, alzandosi gli occhialoni sul naso sottile: «Detesto questo nome, chiamalo Jones, Indiana Jones o come diamine vuoi, ora il film è tuo».

Così nacque Indy e fu battezzato dalle onde del Pacifico. Nel dna del professor Jones si cristallizzò un’immaginario infantile purissimo: le avventure di Paperone (proprio lui), i fumetti del Dottor Savage, il profilo di James Bond, le strisce dei supereroi.

Magnum P.I disse “no”

La parte di Indiana Jones doveva andare a Tom Selleck, il baffo di Magnum PI, ma come sempre accade nel girotondo delle occasioni mancate, il destino ci vide giusto e dirottò il casting verso Harrison Ford che stava vivendo un momento di gloria come pochi. A lui toccò il ruolo del professore, l'archeologo che insegue l’Arca dell’alleanza, il sacro Graal, statuette indù, scrive su libretti chiusi con l’elastico, ha un padre con l’ombrello e il papillon e un amico che lavora in un museo che si perderebbe anche nel corridoio di casa sua.

Combinazioni, intuizioni, vermi e serpenti, riflessi e umorismo, sesso e ironia, il mondo di Jones è una giacca di pelle opaca di terriccio, è una scarpa attaccata al parafango di una camionetta, è il sarcasmo di un colpo di pistola contro una scimitarra, è l’amore che dura quanto un cicchetto di pessimo rum.

Indiana Jones scompare al tramonto ne “L’ultima crociata”, che chiude il trittico delle sue migliori avventure (non parliamo dei sequel, per carità), sulla marcia di John Williams (le due note de “Lo Squalo” vi dicono qualcosa?).

Il professor Jones sarà anche invecchiato, ma i capelli bianchi non sono un problema, per quelli basta il cappello.