INTERVISTA | Musicista e ricercatore, incarna il mito del pastore errante. Suoni, visioni e antichi strumenti si rincorrono nel suo repertorio. Mille concerti tra Italia ed Europa fanno di lui, a soli 36 anni, il nuovo menestrello del canto popolare

Tutti gli articoli di Cultura

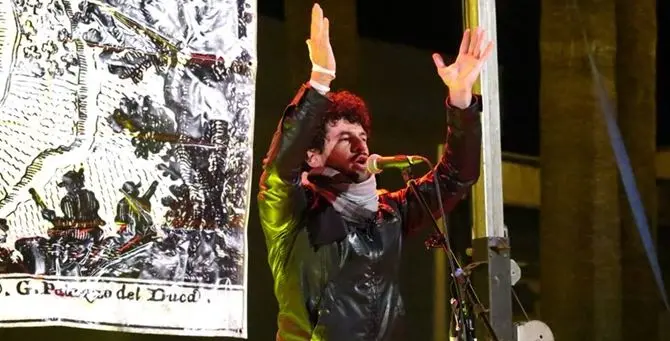

PHOTO

Sotto le radici dei pini loricati, in fondo alle gole aspromontane, nelle risacche delle marine più deserte, nel rombo dei ciottoli delle fiumare, nelle cannistre delle ultime vecchie arcaiche nerovestite, fisse negli angoli più nascosti dei mercati di paese, lì scorre il sangue della terra. Il sangue caldo della Calabria. A regolarlo, un battito lento, il cuore stanco della fatica dei millenni, che tutto ha di greco: dalla trance monotonale del lamento, la fiammata bacchica e orgiastica della danza agostana, la ritmica della fatica di tonnara. Ogni tanto, questo ritmo si rivela. Si concede, anzi: prende possesso di orecchio umano. Come un’anima errante, entra in un uomo altrimenti destinato a vita normale, ne conquista l'anima, lo imprigiona.

Il destino d'un musicista

Succede così che un ragazzo destinato alla carriera forense se non al lavoro in banca, incroci da bambino la visione fugace d’un pastore in tabarro e cornamusa in spalla. Succede che questa pastorale lo consacri al battito arcaico della nostra terra, si impossessi dell’anima di questo ragazzo, si imprima come un tatuaggio nell'animo, e non ne esca mai più. Succede, infine, che questo ragazzo si consacri alla ricerca etnografica ed alla musica, alla danza, al canto delle sue genti. E che, trent’anni dopo, sia un polistrumentista con 1000 concerti alle spalle, un archivio sonoro consacrato ad Adrian Lomax, Diego Carpitella ed Ernesto De Martino, ed una vita passata tra i pastori erranti della Calabria a carpirne voci, segreti, espressioni, e appunto: strumenti. Pierluigi Virelli è figlio di una illuminazione. Una vestale della tradizione sonora calabrese. Un profeta suo malgrado, da quando, neanche quattordicenne, incrociò la sua strada con quella del nume agreste, visto dalla macchina del padre, e incrociato al volo dopo essersi quasi gettato dallo sportello in corsa. Da quel giorno, non ha mai smesso di cercare, di scavare a ritroso nella Calabria sonora e coreutica, che è al tempo stesso tamburo africano, lamento greco e canto orfico.

Perché non possiamo dirci (solo) musicisti

Virelli non è un musicista. Non è un menestrello. Non è un ricercatore. Men che meno, è un uomo di spettacolo. Pierluigi è un pagano. Un esploratore omerico, in missione per conto di divinità invisibili agli occhi, ma non ancora scomparse dal radar dell’orecchio che vuole ascoltare. L’essere polistrumentista, è frutto di un’ispirazione sacra. Si incontra, ogni tanto, in questa regione che rimane aspra, e forte, che è davvero l’ultima terra da scoprire, qualcuno che abbia sangue, e rabbia, e fame e sete d’antico e di vero. Il musicista del Marchesato, oggi diviso tra lezioni, spettacoli, ricerche e vagabondaggi è l’ultimo dei custodi del tempio. Il suo compito, aprire le orecchie a quanti abbiano ancora voglia di captare il messaggio antico del battito della terra.

La chiamata ed il pastore

Lui racconta la sua iniziazione così: «Io il suono ce l’ho dentro fin da bambino. Non lo so, perché. Da quando sono stato folgorato dal pastore di Guardia Piemontese, in macchina con mio padre, non sono più riuscito a fermarmi. Ho iniziato a suonare un po’ di tutto, ma una cosa ho capito sin dal primo giorno: la musica doveva essere il mio lavoro. La mia unica attività. Non avrei sopportato l’idea di viverla in modo dilettantistico». Non un ribelle: o meglio, non solo.«Tra l’altro, non mi piaceva neanche la scuola - prosegue -. Non che avessi un brutto rapporto con i professori, non era proprio così: più che altro, mi annoiavo. Avrei voluto essere altrove, non avevo voglia di seguire iter prestabiliti. E poi, a casa, studiavo da solo tutto il pomeriggio: leggevo enciclopedie sane di musica. Ero un consumatore vorace: blues, jazz, rock, hard rock, classica, progressive. Ero sempre io, a stabilire cosa fosse importante». Una scelta non compresa. «La mia famiglia era distante anni luce - specifica il musicista -. Nei loro progetti, sarei dovuto entrare in banca come mio padre, o al massimo fare giurisprudenza. Ricordo il dramma, il caos che esplose quando annunciai l’intenzione di fare il musicista: vennero giù anche i muri. Tutti, dai parenti ai vicini di casa, provarono a farmi cambiare idea. “Sei pazzo se rifiuti il posto fisso”, mi dicevano. Fortunatamente, sono andato avanti. Ed oggi, a 36 anni, posso dire di suonare da 20, e di farlo da almeno 15 in modo professionale».

Lui racconta la sua iniziazione così: «Io il suono ce l’ho dentro fin da bambino. Non lo so, perché. Da quando sono stato folgorato dal pastore di Guardia Piemontese, in macchina con mio padre, non sono più riuscito a fermarmi. Ho iniziato a suonare un po’ di tutto, ma una cosa ho capito sin dal primo giorno: la musica doveva essere il mio lavoro. La mia unica attività. Non avrei sopportato l’idea di viverla in modo dilettantistico». Non un ribelle: o meglio, non solo.«Tra l’altro, non mi piaceva neanche la scuola - prosegue -. Non che avessi un brutto rapporto con i professori, non era proprio così: più che altro, mi annoiavo. Avrei voluto essere altrove, non avevo voglia di seguire iter prestabiliti. E poi, a casa, studiavo da solo tutto il pomeriggio: leggevo enciclopedie sane di musica. Ero un consumatore vorace: blues, jazz, rock, hard rock, classica, progressive. Ero sempre io, a stabilire cosa fosse importante». Una scelta non compresa. «La mia famiglia era distante anni luce - specifica il musicista -. Nei loro progetti, sarei dovuto entrare in banca come mio padre, o al massimo fare giurisprudenza. Ricordo il dramma, il caos che esplose quando annunciai l’intenzione di fare il musicista: vennero giù anche i muri. Tutti, dai parenti ai vicini di casa, provarono a farmi cambiare idea. “Sei pazzo se rifiuti il posto fisso”, mi dicevano. Fortunatamente, sono andato avanti. Ed oggi, a 36 anni, posso dire di suonare da 20, e di farlo da almeno 15 in modo professionale».

Gavetta e volontà

«Ho iniziato a mantenermi sin da subito, per finanziarmi viaggi e studi - ricorda Pierluigi -. In un periodo, ricordo di aver addirittura riparato tastiere. Tutto, per non allontanarmi troppo dagli strumenti. Ho sperimentato, mi sono confrontato con decine di esperienze artistiche e musicali, belle e intense, dall’Europa agli Stati Uniti, passando per il teatro. Sul palco ho collaborato con poeti ed attori, nella sonorizzazione di poesie che davano forma a spettacoli complessi. Era il periodo della musica minimale: avevo una serie di oggetti che trasformavo “live”, creavo strumenti, cercavo sonorità inedite». Una versatilità che si riflette anche nella pratica: «Suonavo fiati, corde, percussioni, dalla chitarra battente alla zampogna. È andata avanti così, finché sono rientrato nel mondo della world music, per non uscirne più. Mi sono immerso totalmente nella dimensione tradizionale calabrese, vivendo a contatto con gli anziani pastori, gli ultimi testimoni capaci di tramandare oralmente il loro sapere, la loro cultura».

Alla sorgente della musica

Il musicista cresce di pari passo con il ricercatore. È lui stesso a specificare le modalità di approccio alla materia. Che sono mutuate dall’etnomusicologia. «Cerco di carpire da loro saperi e visioni. Devo fissare nella memoria come quello strumento, tradizionalmente, vive e suona. Cosa deve esprimere nell’intenzione della cultura orale che lo ha eletto a sua espressione, andando a ritroso. Risalendo alla sorgente delle origini. La nostra è una regione musicale, di straordinaria ricchezza, varietà e tradizione, ma è diventata sorda a se stessa, a causa del colonialismo culturale che rischia di compromettere secoli di abitudini, espressioni e strumenti - ammette Virelli -. L’esplosione, il boom della Taranta ha colonizzato anche la musica tradizionale calabrese, che, rassicurata dalla popolarità salentina, non ha trovato ancora il coraggio di rivelare la sua autenticità, rifugiandosi in cliché sperimentati, già accettati socialmente».

La colonizzazione della Taranta

Un giudizio amaro e impietoso, che mette in guardia dai rischi corsi, oggi, dalla musica calabrese. «Decine, centinaia i musicisti che hanno scelto una strada rassicurante, avviandosi su passi già percorsi, di una musica sparsasi ovunque, in un profluvio di turisti, cibo, film, festival. Una strada popolare, sì, ma non autentica. Non nostra. Poco originale». E ancora: «La musica è ricerca. Dobbiamo risalire all’origine, ripercorrere i passi degli etnologici e degli antropologi, vivere e riverberare sul territorio quanto è stato scoperto e tratto in salvo, grazie al lavoro di ricerca e di catalogazione dei grandi dell’antropologia e dell’etnologia. Adrian Lomax, Ernesto De Martino, Diego Carpitella». Il debito dir conoscenza del musicista verso i padri della moderna antropologia, tornano a farsi sentire: «Abbiamo il dovere di proseguire nella loro scia, incrociare i pastori, i contadini, le comunità di paese. Osservarli nel loro rapporto con lo strumento, che è strumento proprio perché funzionale al messaggio che si vuole dare in quel momento alla comunità, al gruppo: ed osservarli anche nelle attività coreutiche, nella danza, nel rapporto con il corpo. Solo dalla ricerca e dall’osservazione etnomusicologa si riesce a vedere la matrice reale, il, nucleo dell’espressione sonora e coreutica di matrice orale»

Pastori e montanari, non marinai

Interessante il giudizio sull’anima più vera della nostra terra, vista come un avamposto montanaro circondato da un mare più temuto che amato. «La cultura calabrese è agropastorale. Non marinara. «La Calabria si è spostata sulla costa da non più di sessant’anni, lo spopolamento di decine di borghi abbandonati trova il suo culmine nel dopoguerra. Prima, eravamo una regione di montagna, di collina, circondata dalle acque-, dichiara. In Liguria, in Puglia senti la cultura del mare: la Calabria ne è priva. E tranne che con poche eccezioni, pochi borghi dove si è sviluppata la marineria di tonnara, manca del tutto. Ripeto, solo pochi borghi fortificati, di difesa e avvistamento, contravvengono a questa norma. Culturalmente e musicalmente, le nostre tradizioni sono l’ennesima riprova della distanza della cultura popolare calabrese dal mare». E infine: «Siamo in piena temperie agropastorale: lì sono i nostri veri giacimenti, lì c’è la sorgente originaria che ha dato linfa a tutta l’espressione, ramificatasi poi in gruppi diversi, a seconda delle zone di riferimento. Le variabili si sono iscritte in un humus comune, che ha alle spalle riti, strumentazione e repertori comuni, antichi di millenni».

Le mille anime dell’espressione calabrese

Virelli tratteggia infine una mappa ragionata delle diverse sensibilità regionali. «Penso alle Serre ed alla presenza della zampogna a chiave, che ha dato una spinta enorme alla musica sacra, natalizia, rituale: un repertorio coniugatosi con quello di temi, suoni, canzoni dei carbonari, anche loro presenti nei boschi sin dalla notte dei tempi-, specifica-. Ma penso anche all’oboe arcaico, “a Pipita”, che sempre nelle Serre ha contribuito alla forza ed alla fortuna del repertorio sacro». E ancora: «Nella Locride, troviamo la lira calabrese, che ho rinvenuto spesso nel mio vagabondare. Tutta la parte greca, compresa quella del reggino, mostra quanto la diffusione della lira sia stata fondante. Ogni mugnaio che si rispetti, doveva essere anche un suonatore di lira. Nel Marchesato, invece, troviamo la chitarra battente: nel reggino, il tamburello suonato “con intenzione molto interessante”: ovvero, con forza, impeto, espressività e forza solistica altrove sconosciute. In generale, più si sale verso il nord della regione, più l’intenzione diventa morbida, ed il ruolo del tamburello cambia, diventa d’accompagnamento. Nel reggino, no: è protagonista. Infine, il millenario marranzano, altrimenti detto scacciapensieri: viene erroneamente considerato strumento d’invenzione siciliana, ed invece è diffuso in tutto il mondo, Vietnam compreso. Anche lui, è assolutamente centrale nella musica tradizionale del reggino, influenzata anche dalla forte presenza gipsy, zingaresca». Infine, un’apertura a tutto il mondo gitano: «A Riace, non dimentichiamolo, da secoli si tiene la festa dei santi “Cosma e Domiano”, “Cocimu e Damianu” la festa degli zingari di Calabria. Anche grazie a queste influenze, la cultura musicale regionale ha declinato il suo genius loci sonoro in infinite varianti, ritmiche, melodiche e canore, finendo col prediligere uno strumento piuttosto che un altro».

Come si tramanda il sapere: i vecchi…

La gratitudine più grande è ai saggi, agli anziani, ai custodi della tradizione. «Ringrazio tutti gli anziani che mi hanno regalato il loro sapere, gli studiosi che hanno raccontato il sud. È grazie a loro, se possiamo ancora captare qualcosa della nostra profonda complessità espressiva». Una ricchezza che lo ha portato ad esibirsi e a tenere lezioni in tutta Europa. « Quando ho iniziato a proporre queste sonorità, l’accoglienza è stata straordinaria. La gente rimaneva a bocca aperta, nel percepire l’origine, la forza, la ricerca, la rispondenza del repertorio. Ho iniziato a lavorare ovunque, e soprattutto in Germania ho trovato massima attenzione. In generale posso dire che nei confronti dell’arcaico c’è timore, titubanza: per questo non posso solo essere musicista, ma voglio e devo anche essere divulgatore».

…e i bambini

Chi sono i destinatari ideali? Semplice: i bambini. «Prendiamo i bambini, ad esempio: sono curiosi, aperti, partecipativi, senza remore. Si lanciano in questa avventura con entusiasmo totale. Ma mi hanno colpito anche i nostri anziani, i nostri nonni, che nelle loro suonate, nella loro capacità di ripetizione ossessiva, cadevano in trance, introducendoci ad una dimensione quasi spirituale. Grazie a loro, possiamo entrare nel suono più vero, che è quello legato alla dimensione sacra. Intraprendere quel percorso che lega suonatore e comunità, e che attraversa la dimensione onirica, la visione ad occhi aperti, la trance, la sessualità, la preghiera. La musica popolare non risponde ai nostri canoni estetici: non li deve soddisfare. Serve per entrare a contatto con il divino, riproponendo il suono del battito cardiaco, che è base di tutti i ritmi arcaici: tarantella, fado, blues. Scatena e regola l’esigenza del ballo, del canto. Del sentirsi tutt’uno con la Madre Terra».