Oggi in Cassazione il verdetto sul processo ‘Ndrangheta stragista che potrebbe mettere un punto fermo e definitivo sulla stagione stragista in Calabria e Sicilia e sulle commistioni con la politica, la massoneria e i servizi segreti deviati. La ricostruzione del versante calabrese tra inchieste e sentenze

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO

Oltre trent’anni. È questo il tempo trascorso dalla notte tra l’1 e il 2 dicembre 1993, quando, in località Saracinello di Reggio Calabria, un commando assaltò a colpi di mitra M12 una pattuglia di carabinieri che transitava sulla strada statale 106. I due militari non morirono solo per una fortunata coincidenza e per l’immediata reazione, rispondendo al fuoco. Ma fu quello il primo episodio in cui la strategia stragista di matrice mafiosa fece ufficialmente ingresso anche in Calabria, con un contributo determinante della ‘Ndrangheta a quel disegno che vedeva insieme mafie, massoneria deviata e apparati infedeli dello Stato.

Oggi, a distanza di oltre tre decenni, la Corte Suprema di Cassazione potrebbe scrivere la parola “fine” al processo “’Ndrangheta stragista”, che vede sul banco degli imputati il boss di Cosa Nostra, Giuseppe Graviano, e Rocco Santo Filippone, elemento apicale dell’omonima cosca di ‘Ndrangheta operante nel locale di Melicucco e direttamente collegata al potentissimo casato dei Piromalli di Gioia Tauro.

Sia in primo grado che in appello, entrambi gli imputati sono stati condannati alla pena dell’ergastolo perché ritenuti i mandanti degli agguati ai carabinieri che si registrarono tra il dicembre 1993 e il febbraio 1994. Evento fulcro di quei fatti è il duplice omicidio dei carabinieri Antonino Fava e Vincenzo Garofalo.

Il duplice delitto di Scilla e le rivendicazioni

Il 18 gennaio 1994 Consolato Villani e Giuseppe Calabrò (poi condannati in via definitiva quali esecutori materiali dei delitti) viaggiano a bordo di un’auto ed incrociano l’Alfetta dell’Arma sulla quale viaggiano i due carabinieri, Fava e Garofalo. All’improvviso i due aprono il fuoco, sparando all’impazzata all’indirizzo dei due militari che non hanno il tempo di reagire. Le immagini che si presentano ai primi soccorritori sono quelle di un’auto crivellata di proiettili e le salme dei carabinieri che giacciono all’interno dell’abitacolo. Poche ore dopo il duplice delitto, qualcuno telefona all’hotel Palace di Reggio Calabria, all’epoca sede del commando intermedio di rappresentanza dei carabinieri. La voce anonima afferma: «Questo non è che l’inizio di una strategia del terrore». Qualcuno pensa ad un mitomane. In realtà, due giorni dopo, il 20 gennaio 1994, alla stazione dei carabinieri di Scilla giunge una nuova telefonata: «Se continuate così, ne uccideremo altri quattro. Vedete che non stiamo scherzando». Consolato Villani, dopo l’avvio della sua collaborazione con la giustizia, si attribuirà la paternità di tale chiamata, spiegando che Calabrò gli disse di fare una rivendicazione «tipo una minaccia terroristica».

La seconda risale al primo febbraio 1994, proprio il giorno nel quale vengono feriti nel terzo agguato i carabinieri Bartolomeo Musicò e Salvatore Serra. La chiamata giunge alla stazione carabinieri “Rione Modena”: «Maledetti, stiamo facendo una strage. Maledetti».

La terza rivendicazione è forse anche quella più importante perché cita per la prima volta nell’ambito degli agguati ai carabinieri la sigla della “Falange armata”. È il 4 febbraio 1994 e alla stazione carabinieri di Polistena giunge una missiva: «Quanto ci siamo divertiti per la morte dei due carabinieri, ripeto, bastardi, uccisi sull’autostrada. È un inizio di una lunga serie, e mi auguro che a Polistena facciate tutti la stessa fine. Cornuti e bastardi e figli di una gran puttana». E poi la firma: Falange armata. Dirà Consolato Villani che quella loro azione doveva avere una matrice «terroristica» e doveva essere «tipo una minaccia come quella delle falangi armate», nonché «un’azione come quella di Bologna, come quella della Uno Bianca».

“Falange armata”, un’agenzia per la disinformazione

Ma cosa c’entra la “Falange armata” con gli attentati ai danni dei carabinieri? C’è una data che va tenuta presente in questa vicenda e che risale a molto prima degli agguati in terra calabrese: è l’11 aprile 1990, quando, a Milano, viene assassinato l’educatore carcerario Umberto Mormile. Questi viene dapprima delegittimato in pieno stile ‘ndranghetistico, attraverso le dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, ma tali dichiarazioni si riveleranno false. Alle 15.40 dello stesso giorno, giunge all’Ansa di Bologna una telefonata anonima: «A proposito di quanto avvenuto a Milano, il terrorismo non è morto. Vogliamo che l’amnistia sia estesa anche ai detenuti politici. Non importa chi sono. Ci conoscerete in seguito».

Nessuno ancora lo sa, ma quella è la prima rivendicazione della Falange Armata. Che, per l’omicidio Mormile, decide di non manifestarsi direttamente. Non è un caso che il telefonista dica: «Ci conoscerete in seguito». Per l’omicidio di Umberto Mormile vengono condannati in via definitiva il mandante, Domenico Papalia, gli organizzatori, Antonio Papalia, fratello di Domenico, e Franco Coco Trovato, così come gli esecutori materiali Antonio Schettini e Antonino Cuzzola. C’è tanta Calabria, dunque, in questo delitto. Il collaboratore Cuzzola dichiara che Mormile viene ucciso perché aveva saputo che Domenico Papalia otteneva dei permessi grazie all’appoggio dei servizi segreti.

Sono oltre 1700 gli episodi (tra telefonate, lettere minatorie e comunicati) in cui compare la sigla “Falange armata”. Le prime risalgono alla cosiddetta “falange armata carceraria”, poi solo “falange armata”.

Tale sigla torna d’attualità anche in occasione dell’omicidio del giudice Antonino Scopelliti, ucciso il 9 agosto 1991, probabilmente per un accordo intervenuto tra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta in vista del maxi processo ai mafiosi siciliani la cui accusa, in Cassazione, era rappresentata proprio dal magistrato reggino. A distanza di qualche giorno dall’omicidio, giungono quattro telefonate nelle quali si rivendica il delitto sempre con la sigla “Falange armata”.

Anche le stragi continentali del 1993 vedono la rivendicazione della “Falange armata”.

È la relazione del 30 marzo del 1993, da parte del Cesis, a fornire delle chiavi di lettura in merito alla Falange armata: «Si sostiene che potrebbe essere presa in considerazione la tesi che la sigla in questione copra una struttura creata in laboratorio con specifici intenti di inserimento e di manovra in ambienti di pubblico interesse». Anche il senatore Gualtieri, all’epoca, parla di una «scheggia impazzita dello Stato». Anche perché emergono dei collegamenti tra Falange Armata e Gladio.

Le collaborazioni di Calabrò e Villani e l’avvento di Spatuzza

Sta di fatto che, ben presto. Uno dei due killer avvia la sua collaborazione con la giustizia: è Giuseppe Calabrò. La sua versione, però, non convince quasi per nulla gli investigatori. Afferma che lui e Villani spararono perché temevano di essere scoperti mentre trasportavano un carico d’armi nascosto nel bagagliaio dell’auto. Ammette, tuttavia, che furono sempre loro a sparare anche in occasione degli altri due eventi. Sempre per la storia delle armi. Ma le persone coinvolte da Calabrò vennero ben presto assolte, tanto che egli ritrattò chiamando in causa Consolato Villani. Questi, poco dopo la condanna definitiva per gli agguati ai carabinieri, decide di collaborare. È l’ottobre del 2010 e Villani si reca alla Direzione nazionale antimafia.

Subito dopo inizia la sua collaborazione anche un altro pezzo da novanta della ‘Ndrangheta reggina: Antonino Lo Giudice. Quale il collegamento con Villani? Sono parenti, in quanto la madre di quest’ultimo di cognome fa proprio Lo Giudice e Villani è un appartenente alla cosca all’epoca capeggiata dal “nano”. Sull’omicidio dei carabinieri, però, dapprima, Villani è molto cauto: quell’azione «l’avevamo programmata, ma non posso rispondere su questo punto».

Frattanto, il 5 ottobre 2012, durante il processo Mori, Gaspare Spatuzza, pentito siciliano ritenuto del tutto credibile dai magistrati tanto da far riscrivere pezzi di storia come la strage di Capaci e via D’Amelio, parla del suo incontro con il boss Giuseppe Graviano nel gennaio 1994: «Graviano mi disse che avevamo chiuso tutto e ottenuto quello che cercavamo grazie alla serietà di certe persone come Berlusconi e Dell'Utri». E aggiunge che l’attentato all’Olimpico, contro i carabinieri, doveva essere il colpo di grazia, perché «i calabresi si sono già mossi». Evidente il riferimento, anche temporale, a quanto avvenuto a cavallo tra la fine del 1993 e il febbraio 1994.

La scomparsa di Francesco Calabrò, i timori e le smentite

Ma Giuseppe Calabrò non fu l’unico ad entrare nel vortice della cronaca, all’interno della sua famiglia. Il 9 ottobre del 2006, Francesco – il fratello minore di Giuseppe – scompare nel nulla. Il suo caso approda a “Chi l’ha visto?”. Arrivano diverse segnalazioni, addirittura della sua auto, in quel di Bologna o a Castelfranco Emilia. Ma di quel giovane non se ne sa più niente.

Fino all’aprile 2013, quando, al porto di Reggio Calabria, viene ritrovata l’autovettura di Calabrò. È in fondo al mare. Dentro, ci sono i resti del giovane. Solo frammenti ossei, ma sufficienti a certificare che lui è morto proprio lì. Sulla sua fine ci sono soltanto le parole del pentito Antonino Lo Giudice, il quale riferisce che Villani gli raccontò di essere stato l’autore del delitto. Secondo Lo Giudice, infatti, vi fu una colluttazione tra i due, tanto da portare Villani a sferrare un colpo a Calabrò e farlo poi inabissare con l’auto per nascondere tutto quanto. Ricostruzione che, allo stato, non ha trovato alcun riscontro investigativo o processuale. Così come da verificare è la circostanza che emerse dai colloqui investigativi di Giuseppe Calabrò con il pm Gianfranco Donadio. Il pm afferma che Calabrò gli raccontò di suo fratello Francesco, facendo riferimento ad una scomparsa e conseguente omicidio al fine di tappargli la bocca. Parole che lo stesso Giuseppe Calabrò smentì pubblicamente.

La missiva e le rivelazioni ai pm

Ci sono, però, altre date di particolare rilievo in questa vicenda che ha condotto all’incriminazione e poi alla condanna di Filippone e Graviano.

La prima è quella del 27 novembre 2012 a Milano, nella sede della Direzione investigativa antimafia. Davanti al pm Gianfrando Donadio c’è sempre lui, Giuseppe Calabrò: «So per quale motivo sono stato convocato», afferma. Poco tempo prima, infatti, invia una missiva alla Dna nella quale tratta del duplice delitto Fava-Garofalo.

Donadio, sentito successivamente dai colleghi di Catanzaro, riferisce che Calabrò aveva la necessità di questa «chiarificazione definitiva del background, chiamiamola della strage lenta consumata in quel modo a Reggio Calabria», per avere dei benefici in termini di collocazione carceraria. Ma che, una volta ottenuti, non intendeva proseguire la corrispondenza. Il colloquio investigativo con Calabrò, però, offre uno spunto di particolare interesse: è questi a dire a Donadio che le persone citate da Villani erano «carne mia», dunque suoi stretti congiunti. Così, prima che Donadio vada via, Calabrò lo blocca: «Non posso rischiare il futuro per la vicenda dei carabinieri, intendo riferirvi esattamente come andarono le cose».

Meno di due anni dopo, ed anche a seguito di alcune notizie pubblicate sulla stampa proprio concernenti le stragi mafiose in Calabria, Giuseppe Calabrò viene sentito dai magistrati della Dda reggina. È il 25 maggio 2014. «Io questa accusa su mio zio… mio zio non lo posso accusare… ma non esiste». Ed è qui che si apre il primo squarcio. Chi è lo zio di Giuseppe Calabrò? È proprio Rocco Santo Filippone, fratello della madre di Calabrò. L’ex killer afferma di aver appreso dai giornali della questione concernente lo zio. I magistrati, davanti al suo deciso negare, gli mostrano la missiva che lui stesso aveva mandato al procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, in cui si fa riferimento alla strategia stragista dietro gli omicidi dei carabinieri. Calabrò nega. I pm incalzano. La resistenza dell’ex collaboratore dura appena ventisette minuti e sei secondi. Poi il crollo quando viene citato il compagno di cella, Goglino, con cui Calabrò parla da tempo.

Calabrò, è riportato nel verbale, scoppia a piangere: «Ammazzano a mia figlia… ammazzano la mia famiglia». È un dramma interiore evidente che induce i magistrati a tranquillizzare il detenuto che esclama: «Voglio garanzie!». Così, Calabrò inizia a parlare affermando che suo cugino Antonio (non imputato nel processo “’Ndrangheta stragista” in quanto gli elementi d’accusa non sono stati ritenuti sufficienti), figlio di Rocco Santo, gli avrebbe detto che c’era un lavoro per lui e che bisognava sparare alle forze dell’ordine. Il tutto avvenne nel corso di un summit a Rosarno nel novembre 1993, dove Calabrò sentì anche parlare con accento siciliano. Gli disse suo cugino: «Te la senti di sparare dei carabinieri». E lui rispose affermativamente. E a fine novembre arrivò il via libera.

Calabrò rivela che anche tale Mimmo Lo Giudice era a conoscenza degli attentati. Costui era un appartenente al gruppo ‘ndranghetistico operante in zona Eremo di Reggio Calabria, da non confondere con i Lo Giudice riferibili al “nano” e parenti di Villani. Calabrò, però, fa riferimento anche alla presenza di un fuoristrada 4x4 di colore blu, che lui aveva già visto proprio a casa Lo Giudice. Un uomo con una cicatrice in faccia, poi riconosciuto da Calabrò: si tratta di Giovanni Aiello, ex agente di polizia e indicato come “faccia di mostro”, secondo alcuni collaboratori fu un killer “di Stato” e deceduto ormai qualche anno addietro.

L’ordine perentorio della madre: «Devi tornare indietro»

Passano appena tre giorni da quelle dichiarazioni ai magistrati e Giuseppe Calabrò riceve la visita della madre, sorella di Rocco Santo Filippone. È il 28 maggio 2014. La donna comunica di aver parlato con l’avvocato e invita il figlio a ritrattare: «Tutto dietro! Di tornare tutto indietro». Calabrò conferma di averlo già fatto e usa la carta della famiglia per convincerlo: «Hai due fratelli là a Reggio Calabria, con un bambino… inc…». Con la madre c’è anche un fratello di Calabrò che tenta di inserirsi nella conversazione. La donna, però, è perentoria e lo zittisce: «Stai zitto tu anzi… fammi parlare a me, fai silenzio… non era obbligo, ha detto no, non possono fare niente, ha detto, io avevo già presentato l’istanza, tutte cose… inc… sono passati un po’ di giorni, tutto a posto, un momento di crisi però».

Per la donna sono tutte chiacchiere quelle che fanno i magistrati. «Hai fatto vent’anni di sofferenze… non due anni», rimarca la Filippone. E il figlio allora sbotta: «Ma tu… ma tu… ma sai quanto sono stato male io? E ancora mi devo riprendere, ancora, di questa cosa qua». L’ordine torna, con la stessa perentorietà dei primi minuti: «Sì però… eh… zitto». Calabrò prova a giustificarsi: «Sono un essere umano, si può sbagliare nella vita (…) dopo vent’anni ti stanchi». Ma la madre pare conoscere il figlio e lo invita a tornare indietro perché quella è l’unica strada percorribile. La donna, tuttavia, ignora che è ormai troppo tardi per mettere a tacere la verità.

L’inchiesta ‘Ndrangheta stragista e il processo

Poco più di tre anni più tardi, infatti, il 26 luglio 2017, il paziente lavoro del procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Giuseppe Lombardo, trova una prima concretizzazione nell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Rocco Santo Filippone e Giuseppe Graviano, ritenuti i mandanti degli attentati ai carabinieri. Anni e anni di indagini, interrogatori, approfondimenti, riscontri. Tutto condensato in un provvedimento che rappresenta la prima pietra giudiziaria di un processo che si snoderà poi davanti alla Corte d’Assise di Reggio Calabria.

Un processo molto lungo ed articolato in cui non mancheranno anche i colpi di scena. Come la scelta del boss Giuseppe Graviano di parlare con il procuratore Lombardo, iniziando a sostenere discorsi ed argomentazioni che hanno lasciato con il fiato sospeso per mesi. Graviano, durante il processo, dice di aver chiesto al suo compagno d’aria Adinolfi, di avvicinare persone prossime a Silvio Berlusconi per «ricordagli il suo debito». Di cosa si tratta? Secondo il boss (sul punto non vi sono stati sviluppi degni di nota) «c’erano soldi che mio nonno aveva consegnato a Silvio Berlusconi all’inizio degli anni Settanta». Tanti i “non ricordo” di Graviano che afferma come il suo arresto fu un «progetto voluto da più persone». Tanti, tantissimi i messaggi inviati dal boss a coloro che avrebbero dovuto recepirli.

La sentenza di primo grado

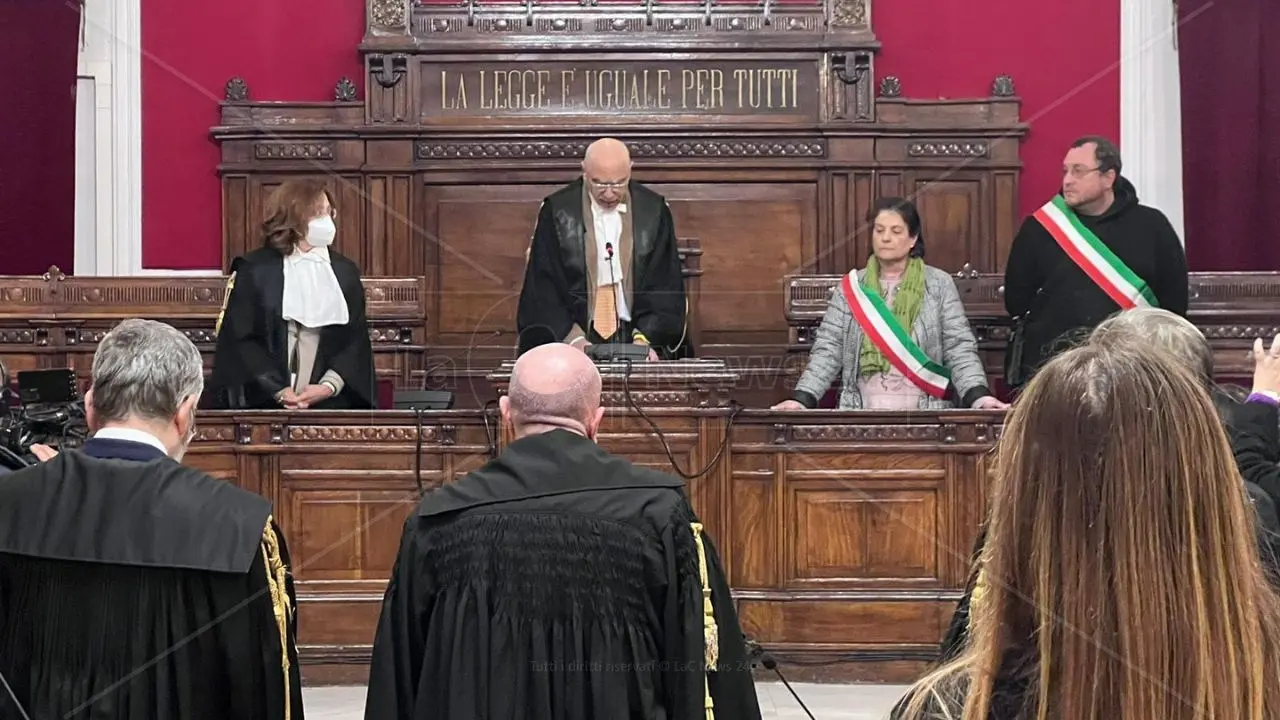

È il 24 luglio 2020 quando, dopo una lunghissima camera di consiglio, i giudici della Corte d’Assise (Pastore presidente, Bellini a latere) condannano all’ergastolo sia Rocco Santo Filippone che Giuseppe Graviano. Le motivazioni raccontano come la sinergia criminale tra Cosa nostra e ‘Ndrangheta fosse un «dato accertato» sin dagli anni ’60. Un’alleanza che «si era particolarmente rinsaldata nel 1991, a seguito della ritrovata pax mafiosa nella ‘Ndrangheta reggina, intervenuta dopo circa 7 anni di guerra che avevano lasciato sul campo centinaia di morti fra cui, non solo molti capi della ‘Ndrangheta, ma esponenti di primo piano della politica reggina».

Il riferimento è all’omicidio Ligato, ritenuto la mente pensante della cosca De Stefano e fatto fuori dal cartello condelliano. E se in un primo tempo il rapporto fra Cosa Nostra e ‘Ndrangheta si manifesta sotto forma di condivisione di comuni affari illeciti e in genere scambio di favori, esso via via si evolve «fino alla condivisione di progetti terroristici-eversivi e politici». Fu soprattutto la componente lombarda della ‘Ndrangheta a spingere per il pieno sostegno alla strategia stragista di Cosa Nostra. «L’accordo stragista fra le due organizzazioni di tipo mafioso di cui ha riferito Spatuzza – scrivono i giudici – non è dunque nato dal nulla, ma è frutto di rapporti datati e risalenti fra i due sodalizi coordinati proprio dagli uomini di Brancaccio, quelli cioè che materialmente organizzarono le stragi continentali».

La Corte afferma come sulla base egli elementi raccolti, si può dire con certezza che su input di Totò Riina si decide di avviare quella strategia stragista che avrebbe dovuto trovare il proprio culmine con la strage dei carabinieri allo stadio Olimpico di Roma all’inizio del 1994. Tale strategia, rammentano i giudici, ebbe un’accelerazione dopo la storica sentenza del maxiprocesso, che segnò l’inizio dell’attacco frontale alle istituzioni, facendosi strada, nell’estate del 1992, che, oltre a colpire uomini simbolo dell’antimafia come i magistrati Falcone e Borsellino, il potere contrattuale di Cosa Nostra «si sarebbe accresciuto se gli attentati fossero stati realizzati nel continente con l’appoggio non solo delle altre famiglie siciliane, ma anche della ‘Ndrangheta nella sua espressione più alta, che non poteva rifiutare il suo sostegno in ragione degli acclarati e risalenti collegamenti e cointeressenze criminali tra cosche mafiose siciliane e la componente di vertice della ‘Ndrangheta calabrese rappresentata dalle famiglie De Stefano-Piromalli.

L’obiettivo comune di ‘Ndrangheta e Cosa Nostra lo dipinge il collaboratore Giuseppe Di Giacomo, quando afferma che c’era la finalità di modificare il regime carcerario del 41 bis dell’ordinamento penitenziario.

Nella narrazione dei giudici emerge poi il racconto di diversi pentiti che descrivono la riunione avvenuta fra i capi della ‘Ndrangheta, in contrada Badia, nell’estate del 1991, per discutere della proposta stragista di Cosa Nostra. In quell’occasione ricorda Nino Fiume, Franco Coco Trovato aveva manifestato apertura e disponibilità, mentre Giuseppe De Stefano non si era dimostrato favorevole, assumendo un atteggiamento più cauto. In realtà non è certo una novità che la ‘Ndrangheta adotti quella che tutti ormai conoscono come “falsa politica”, ossia far girare ad arte notizie infondate e diverse da ciò che si decide veramente.

Secondo la Corte esiste anche una «risalente commistione tra Cosa nostra e massoneria deviata, in un perverso sistema di cointeresserenze, sfruttato dall’organizzazione mafiosa siciliana in costante raccordo sinergico con la ‘Ndrangheta per accrescere il proprio potere criminale».

Da quanto emerso nell’istruttoria, «prima che prendesse avvio la strategia stragista voluta da Cosa nostra ed appoggiata dalla ‘Ndrangheta, venne elaborato, in ambienti massonici collegati con la destra eversiva, un nuovo progetto politico di tipo separatista-secessionista, in collegamento e in parallelo al fenomeno in ascesa del leghismo settentrionale. La volontà è costituire un soggetto politico unico, meridionalista. In tale progetto vi erano ambienti della massoneria, soprattutto deviata (già legata a Licio Gelli ed alla P2), ma anche della destra eversiva (il riferimento è a Stefano Delle Chiaie, uno dei fomentatori dei moti reggini del 1970) e della criminalità organizzata siciliana e calabrese.

Con la nascita di Forza Italia, annunciata da Berlusconi, Cosa nostra e ‘Ndrangheta «abbandonano il progetto separatista/secessionista e puntano tutto su Forza Italia».

Vicende, queste, legate da un unico filo rosso: la Falange armata, la sigla utilizzata per rivendicare diversi episodi criminosi dell’epoca e di cui si è detto in precedente. Secondo i giudici «è verosimile – sulla base degli elementi emersi – che altri soggetti dalle menti più raffinate e in rapporti con esponenti degli apparati di sicurezza abbiano potuto avere l’idea di utilizzare tale sigla». «Ciò che si ricava ancora – concludono i giudici – è che dietro tutto ciò non vi sono state soltanto le organizzazioni criminali, ma anche tutta una serie di soggetti provenienti da differenti contesti (politici, massonici, servizi segreti) che hanno agito al fine di destabilizzare lo Stato per ottenere anch’essi vantaggi di vario genere, approfittando anche di un momento di crisi dei partiti tradizionali».

La sentenza d’appello

Il 25 marzo 2023 arriva la sentenza d’appello (Muscolo presidente, Campagna a latere) in cui i giudici, accogliendo le richieste dell’ufficio di Procura (nello specifico di Gerardo Dominijanni quale procuratore generale, Giovanni Bombardieri procuratore della Repubblica, e degli aggiunti Giuseppe Lombardo e Walter Ignazitto) spiegano come «non pare certamente frutto di una casualità la coincidenza nella scelta degli obiettivi da colpire, individuati sia in Calabria che a Roma negli appartenenti all’Arma dei carabinieri, uomini evidentemente simbolo della difesa dello Stato, che dovevano essere attaccati in momenti pressoché contestuali in punti geografici distanti tra loro, ma con un’unica finalità, ossia “piegare” lo Stato alle richieste di attenuazione e/o eliminazione del carcere duro per mafiosi e ‘ndranghetisti ed alla revisione della legislazione sui collaboratori di giustizia, che rappresentavano entrambi aspetti di particolare rigore per i criminali interessati, impeditivi della realizzazione dei propri interessi”.

I giudici di piazza Castello approfondiscono il rapporto tra le cosche calabresi e gli apparati deviati dello Stato, rimarcando come gli elementi raccolti «non solo confermino ulteriormente la stretta ‘vicinanza’ fra la ‘ndrangheta e i servizi segreti, ma attestino altresì una sinergia operativa fra i due organismi negli specifici episodi criminosi (…) Risulta pienamente provato l’utilizzo della sigla Falange Armata ad opera di Cosa Nostra, per finalità di depistaggio». Così da rafforzare la dimostrazione dello stretto collegamento tra Cosa nostra, ‘Ndrangheta e servizi segreti nel «piano di destabilizzazione dello stato, per il raggiungimento, ognuno, dei propri obiettivi di natura comunque eversiva».

L’ultimo tassello: la Cassazione

Oggi, dunque, si vivrà quello che potrebbe rappresentare l’ultimo tassello di una vicenda intricatissima che ha riscritto la storia degli ultimi trent’anni del secolo scorso. L’appuntamento è in Corte di Cassazione. È lì che si saprà se la sentenza di condanna all’ergastolo sia in primo che in secondo grado, una “doppia conforme” come usano dire i giuristi, troverà definitiva conferma anche davanti ai giudici di legittimità.

Se così dovesse essere si metterebbe la parola “fine” ad una storia che, in tanti, troppe volte, hanno tentato di insabbiare e venuta a galla in tutto il suo essere prorompente solo grazie al lavoro caparbio dei magistrati della Procura di Reggio Calabria. Mancano, come ben rimarcato nelle sentenze, i mandanti occulti e di più alto livello. Ma sarà compito della storia, giudiziaria e non, consegnare quest’ultimo tassello di verità.