Aldo Chiantella, Anna e Ruggero Condò, Sebastiano Musolino di Reggio Calabria, Pasquale Brancatisano di Samo, Marco Perpiglia e Giuseppina Russo di Roccaforte del Greco, Vittorio Calvari di Campo Calabro: sui campi di battaglia del Nord e in Albania anche i combattenti del Sud

Tutti gli articoli di Attualità

PHOTO

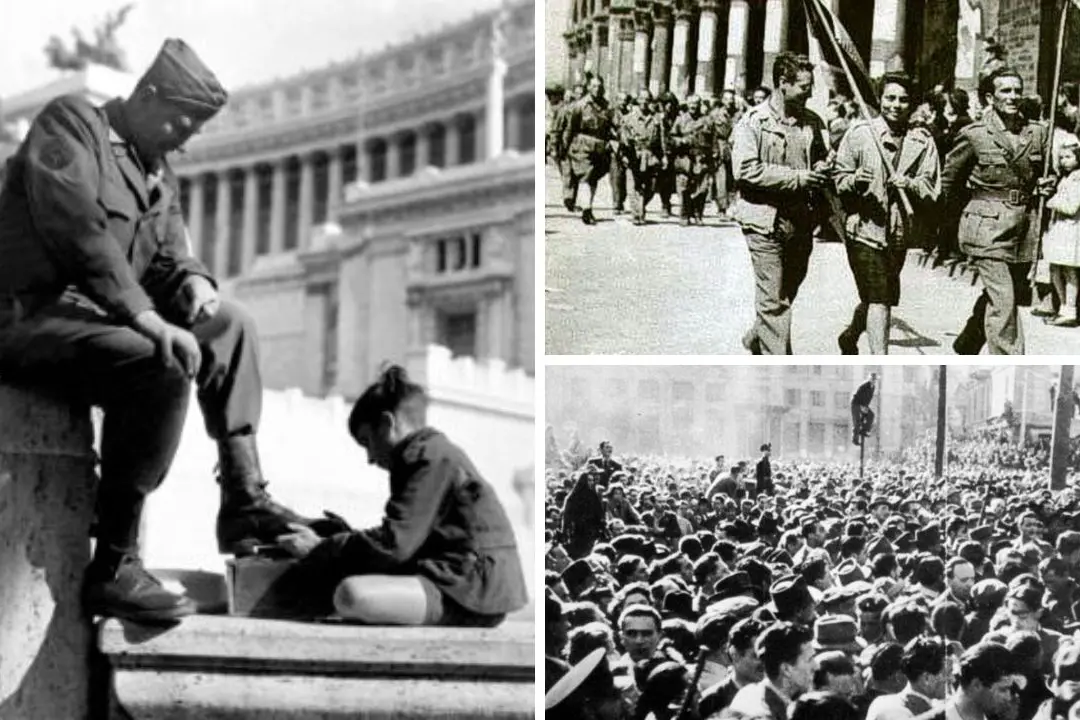

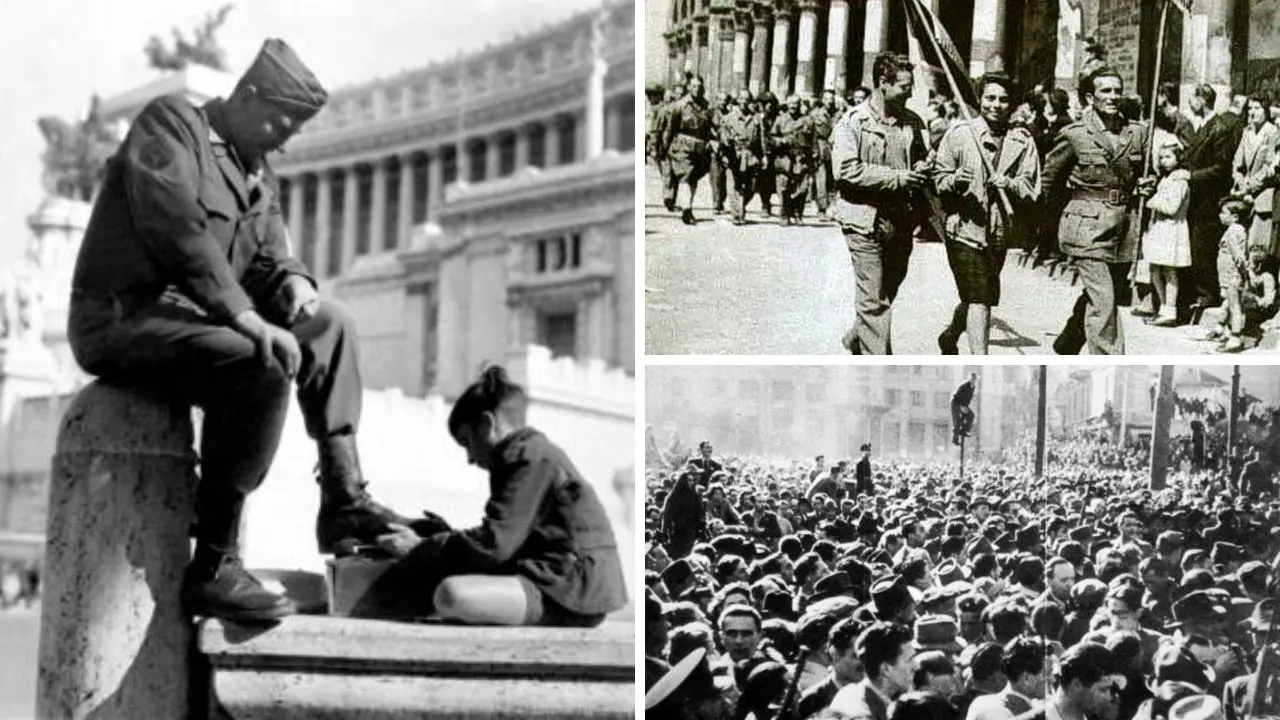

Non i luoghi ma le persone calabresi fecero la Resistenza e contribuirono grandemente alla causa di Liberazione dell’Italia dal nazifascismo. La villa comunale Umberto I di Reggio Calabria ne custodisce il segno. La stele del Partigiano è impreziosita da una targa che propone una importante riflessione nel segno del pensiero del giurista Piero Calamandrei. È costui ad invitare le nuove generazioni a visitare i luoghi della Resistenza scoprire dove sia nata la Costituzione, dove sia partito il cammino di riscatto dalle guerre e di ricostruzione di un Paese ispirato agli ideali di Libertà e Democrazia.

Un messaggio di Unità che a distanza di Ottant'anni (1945-2025), con tali venti di guerra così persistenti, non smette di essere necessario. Furono tante le storie scritte da partigiani partiti dalla terre di Calabria per combattere contro i nazifascisti. Nomi e storie. Alcuni sopravvissero alle rappresaglie, alle deportazioni nei campi di concentramento, alle incarcerazioni e alle torture e contribuirono poi alla costruzione di una Democrazia che resta da difendere ogni giorno, altri persero la vita combattendo nelle file della Resistenza in Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e nella Capitale. Altri persero la vita lontano dall'Italia ma per difendere quelle stesse ragioni.

Pasquale Brancatisano

Tra gli ultimi testimoni anche Pasquale Brancatisano di Samo, nel reggino, nome di battaglia Malerba, Fu combattente nelle Langhe. È mancato nel 2021, all'età di 99 anni. Il 25 aprile di quello stesso anno gli è stato dedicato il murale, realizzato da Daniele Geniale, che campeggia al in via Enna, nella zona di Sud di Reggio Calabria. Nell'aprile del 2020, in piena pandemia, era stato chiamato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Nel 2016 Mattia Milea ha raccontato la sua storia nel volume “Il combattente Malerba racconta la sua lotta partigiana” (Disoblio Edizioni) dove sono raccolte anche alcune sue poesie. Tra queste quella intitolata “25 aprile 1945”: «Prima dell'avvento della Repubblica uomini e donne non conoscevano le scarpe, infatti le donne camminavano e lavoravano a piedi nudi, gli uomini indossavano i calandreddi di cuoio, di asino e di gomma grezza con il pericolo anche di cadere a terra. Con la Repubblica abbiamo visto segni di vita nuova e di civiltà. Dobbiamo dire "Grazie Repubblica", grazie Resistenza, il 25 aprile ha scritto la più bella gloriosa storia italiana».

Aldo Chiantella

«Il freddo, la fame, il senso di isolamento furono nemici crudeli e nelle notti in cui la natura scatenava le sue tempeste di neve e di vento, come a voler rivendicare il proprio predominio su ogni cosa, angosciose domane sollecitarono risposte sulla validità di una lotta che, in quelle condizioni poteva apparire addirittura insensata. Ma ogni volta prevalse la convinzione di dover resistere, considerando quelle durissime prove, il collaudo necessario per affrontare, con spirito determinato, le altre più dure battaglie di primavera», scrive così nel volume autobiografico intitolato "Chiamatemi Abele" (Gangemi editore, 1999) Aldo Chiantella, classe 1925, che a soli 18 anni, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, si unì ai partigiani tra le montagne del Friuli Venezia Giulia con il nome di battaglia Fieramosca, ispirato al cavaliere Ettore che difese l'onore degli italiani dalla tracotanza dei francesi in occasione della disfida di Barletta. Lo ha scritto e lo ha raccontato in ogni occasione, compreso la recente festa per i suoi cento anni compiuti lo scorso 17 marzo, proprio nell'anno dell'Ottantesimo della Liberazione dal nazifascismo, che la sezione Ruggero Condò dell'Anpi di Reggio Calabria ha voluto organizzare.

Ogni volta, Aldo Chiantella, spiega che ha sempre sentito come un dovere quello di partecipare e come un dovere quello ricordare quanti si sono battuti, perdendo anche la vita, nelle montagne e al freddo per liberare l'Italia dall'occupazione nazifascista. «Anche io ho combattuto perché da cittadino era per me un dovere difendere i valori della Libertà e della Giustizia». Per sedici mesi fu tra le montagne del Friuli fino all'incarcerazione avvenuta per mano tedesca nel febbraio del 1945. Nel carcere di Spilimbergo compì vent'anni per poi evadere in tempo per festeggiare la Liberazione il 25 aprile 1945.

Vittorio Calvari

Sempre in Friuli, nelle fila della Brigata Garibaldi, militò con il nome di battaglia Gigi, Vittorio Calvari, anche lui un tenace testimone. Nato ad Udine da padre calabrese nel 1924, visse a Campo Calabro fino alla sua morte avvenuta nel 2016. Dopo aver fatta la Resistenza, alla scrittura di racconti e poesie ne aveva affidato la Memoria. «(...) Ma il popolo unito ha fatto barriere al truce tiranno dall'anima nera e ardito s'è dato una legge diversa che parla ai fratelli con fede mai persa./ Sui monti, nel piano, nell'ampie città s'eleva possente per noi "libertà". È il grido degli avi del tempo passato che sgorga dal cuore del nuovo soldato./ Finita la guerra tra lutti e rovine, mettiamo al lavoro le nostre officine. La fine per sempre al fascismo è segnata: or dunque cantiamo: L'Italia è rinata», scrisse nella sua lirica 25 aprile 1945, pubblicata in "Racconti di guerra" (Il convivio edizioni, 2007). Negli ultimi anni della sua vita non nascondeva il suo disincanto e la sua delusione, nel guardare alla Democrazia nel nostro Paese, a quell'Italia secondo lui non rinata, come avrebbe dovuto e potuto, e al sacrificio suo e di tanti altri, il cui pensiero lo commuoveva sempre profondamente.

Anna e Ruggero Condò

Tra i testimoni ancora viventi di questa storia, con il centenario reggino Aldo Chiantella, c'è anche Anna Condò, staffetta partigiana tra il Piemonte e la Liguria nella la terza brigata Garibaldi alla quale aveva deciso di aderire il fratello Ruggero. Costretta a emigrare al Nord con la famiglia dopo i bombardamenti degli Alleati e la sospensione dal lavoro dei genitori, non allineatisi alla Repubblica Sociale Italiana, anche lei come il fratello si sentì chiamare dalla Resistenza. Lei staffetta partigiana e suo fratello Ruggero partigiano, sopravvissuto alla strage della Benedicta, sull'Appennino Ligure nell'aprile del 1944, catturato, torturato, fu deportato poco dopo in un campo di concentramento nazista in Austria dal quale non fece più ritorno. Anna Condò, nonostante gli acciacchi, è ancora oggi voce preziosa di due Resistenze troppo a lungo colpevolmente taciute, quella delle donne e quella dei calabresi.

Sebastiano Musolino

Altri partigiani combatterono lontano dall’Italia ma per difendere quelle stesse ragioni. Così fece Sebastiano Musolino che dalla sua Catona, a Reggio Calabria, nel 1943 all'età di vent'anni, partì alla volta dell’Albania dove poi si unì a una brigata partigiana.

La sua storia ha ispirato il romanzo "La Strategia del cervo" (Città del Sole edizioni 2023) del nipote Francesco Idotta. Attraverso i racconti orali del nonno materno, che andava a trovare in Francia dove, poco dopo il rientro nell’Italia liberata, si era trasferito, Francesco ha ascoltato e scoperto questa storia, consegnandola alla memoria collettiva con questa sua opera.

«Mentre attraversavano i villaggi che via via riuscivano a liberare, Sebastiano ebbe modo di constatare quanto fossero generosi gli albanesi: dopo lo sbandamento dell'otto settembre, molti soldati italiani erano morti per gli stenti e la fame, altri erano finiti nelle fabbriche d'armi o nei campi di concentramento in Germania e Polonia. Ma non tutti sanno - diceva Sebastiano - che più di tremila fecero la mia stessa scelta: cominciarono la guerra di resistenza in Albania contro il fascismo, dando vita al Battaglione Gramsci, il quale per un anno e mezzo affrontò i fascisti italiani ei nazisti insieme ai partigiani albanesi, partecipando, nel novembre del 1944, persino alla liberazione di Tirana (...).Gli Albanesi finirono per considerare Sebastiano un fratello, nonostante l'odio verso l'Italia. In molti si unirono ai rossi per combattere i neri e i grigi», racconta nel suo romanzo Francesco Idotta.

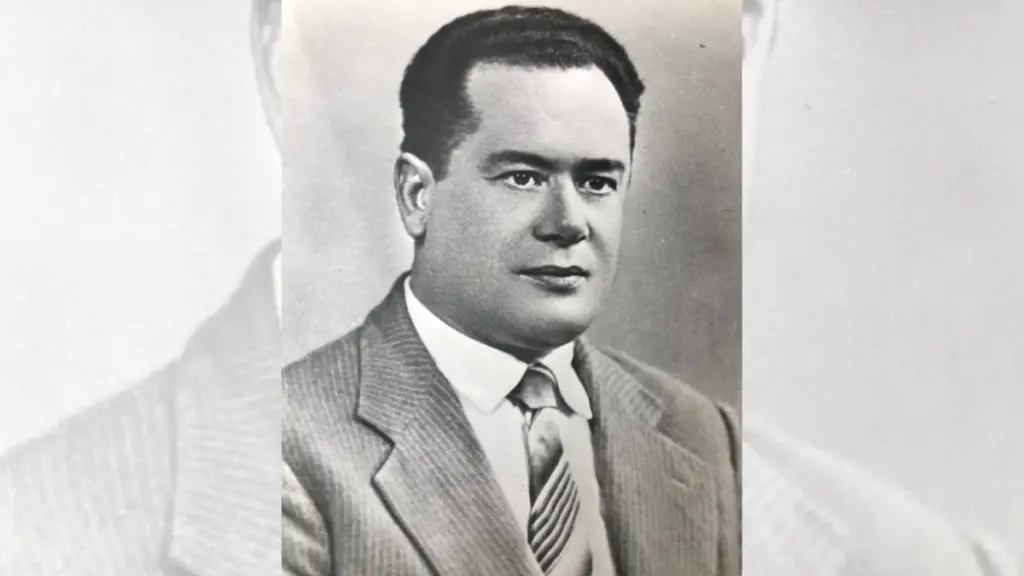

Marco Perpiglia e Giuseppina Russo

Tra le donne della Resistenza anche Giuseppina Russo, operaia nello jutificio Montecatini a La Spezia, dove era emigrata da Roccaforte del Greco nel reggino, con il marito Marco. Attivista antifascista e partigiana nella brigata Gramsci, nella IV zona operativa Ligure di cui il marito Marco era ispettore di zona. Morì nel 1991. Suo marito Marco Perpiglia aveva maturato fin da ragazzo il sentimento antifascista ed una profonda ed indomabile adesione agli ideali di Uguaglianza, Libertà e Giustizia e da giovanissimo si era iscritto al partito Comunista Italiano e nel 1936 era emigrato con la moglie in Liguria, alla Spezia, per lavorare come ebanista presso l’Arsenale. Le lotte operaie e l’accrescimento della coscienza antifascista erano alla base del fronte di resistenza che si allargava sempre di più e che arrivò anche in Spagna dove Marco Perpiglia andò a combattere contro il regime di Franco. Al suo rientro nel 1941, ad attenderlo le accuse di propaganda comunista e diverse altre denunce per lesioni, quindi l’arresto, le perquisizioni e l’incriminazione ad opera del Tribunale speciale della Spezia e la condanna al confino nella colonia di Ventotene. Nell’agosto del 1943 il ritorno dall’amata Giuseppina alla Spezia e la scoperta della morte prematura del figlio a causa di un incidente. Il dolore è immenso e i tempi sono duri. Serve una resistenza armata. Il Fascismo è caduto ma bisogna liberare l’Italia dall’occupazione nazista e così risponde presente all’appello. Riprende i contatti nelle fabbriche ed assume un ruolo di primo piano nella organizzazione e nella formazione dei giovani combattenti. Perpiglia diviene uno dei promotori del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale, prima, e della brigata garibaldina unitaria Cento Croci (frazione di Varese Ligure nella provincia spezzina) con il nome di battaglia Pietro. Morì suicida nel 1983 nella sua Roccaforte del Greco, tradito da una realtà indifferente agli ideali per i quali per una vita si era battuto. La storia di Marco Perpiglia e Giuseppina Russo è custodita nel libro "La Spiga di Grano e il Sole" (Caruso edizioni 2018) del nipote Carmelo Azzarà. Resta particolarmente pregnante quel biglietto inviato da Marco Perpiglia ai familiari e riportato nel volume il cui titolo a esso si ispira.

«I componenti della Croce Rossa, una volta localizzato il campo, chiesero a Marco se volesse scrivere qualcosa ai familiari e chiedere qualche aiuto. Marco scrisse poche righe su una lettera intestata della Cri.: "Mandate quello che volete e quello che potete, la mattina mi sveglio trovandomi al fianco qualche compagno morto per la fame e per il freddo, mentre io mi sto disseccando come una spiga di grano sotto il sole di agosto"».