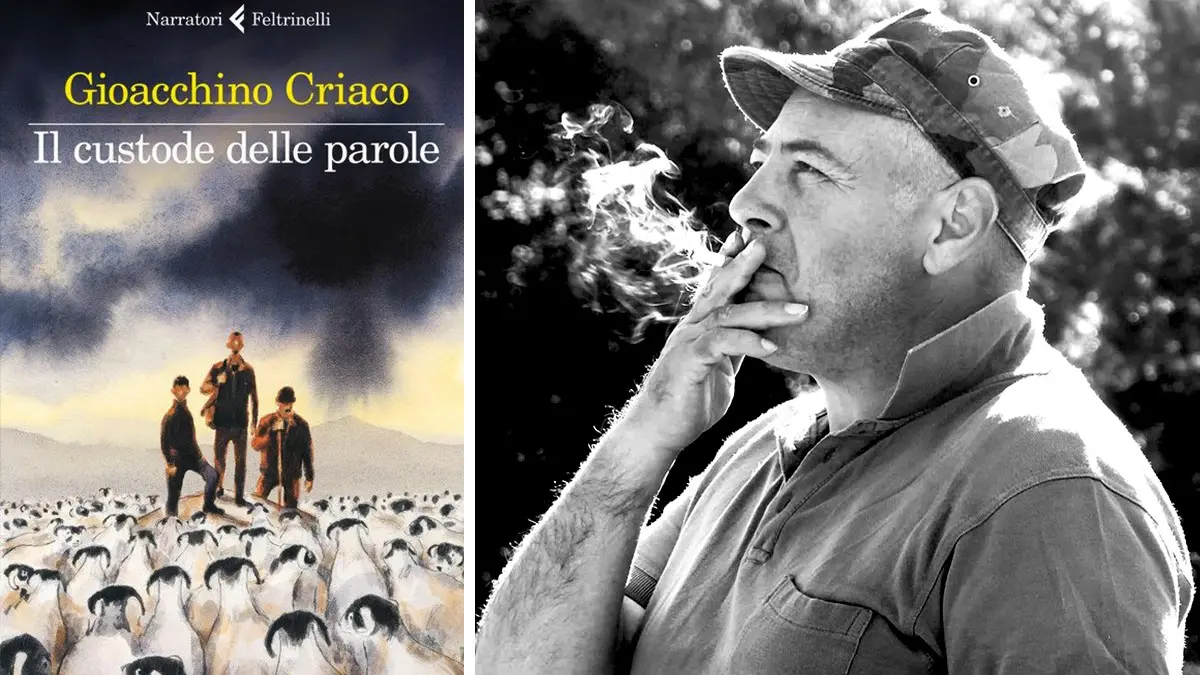

Scrittore e intellettuale calabrese tra i più seguiti, il 14 giugno torna in libreria con il suo ultimo romanzo. «Il problema della Calabria? È ossessionata dal giudizio degli altri»

Tutti gli articoli di Cultura

PHOTO

L’orizzonte ondeggia e trema, la Calabria non accetta righe dritte d’estate. La calura ai vetri picchia duro con le nocche, come l’ospite che s’è attardato e ora ha premura di entrare. Gioacchino Criaco è a Milano e ha già la data del ritorno a Sud segnata da qualche parte, ma non gli serve l’appunto per ricordarsene. Il suo nuovo romanzo lo porterà per città e borghi, coste, campagne; quello avanti a puntare dritto e lui due passi dietro a guardarlo camminare sulle sue gambe. Tornare in Calabria è uno di quei pensieri che lo fanno stare di buon umore. L’uomo delle parole perdute, lo chiamano. Non ha più rabbia, l’ha consumata tutta in gioventù, dice, quando si vedevano nemici ovunque e pochi spazi per mettersi comodi, gli resta solo una paura molto grande. Me la dirà più avanti.

«C’è un ragazzo, ha sedici anni e si sta guardando in giro».

Adesso mentre parliamo?

«Sì, è il 1913, deve prendere il treno e pensa che dovrà fare un mucchio di cose per la prima volta».

Quindi sta scrivendo anche ora?

«Mi succede sempre così».

Come?

«Parte tutto da un odore, una frase ascoltata su un treno, sul bus. Qualcuno la mormora, io la ascolto, la pianto, la coltivo e diventa altro e chi l’ha pronunciata non lo saprà mai. Dopo mi capita qualcosa di molto strano».

Racconti.

«Trascorrono settimane così: io a fare altro e la testa che costruisce la storia, da sola. Poi mi metto a scrivere e lì è già tutto chiaro, solo che a distanza di tempo faccio fatica a riconoscere come mie quelle parole. Il fatto è che io scrivo e rimuovo. A volte se trovo appunti in corsivo non riesco a riconoscere che sono i miei».

«Vogliamo partire dal futuro?

«Quanto lontano?».

Tra cento anni siamo ancora qui, che vede?

Sorride. Di un tempo impossibile si può. È un lusso che costa poco e tanto ci riguarda. «Temo che staremo ancora a chiederci cosa pensano gli altri di noi: come ci giudicano a Milano, Roma… Marte».

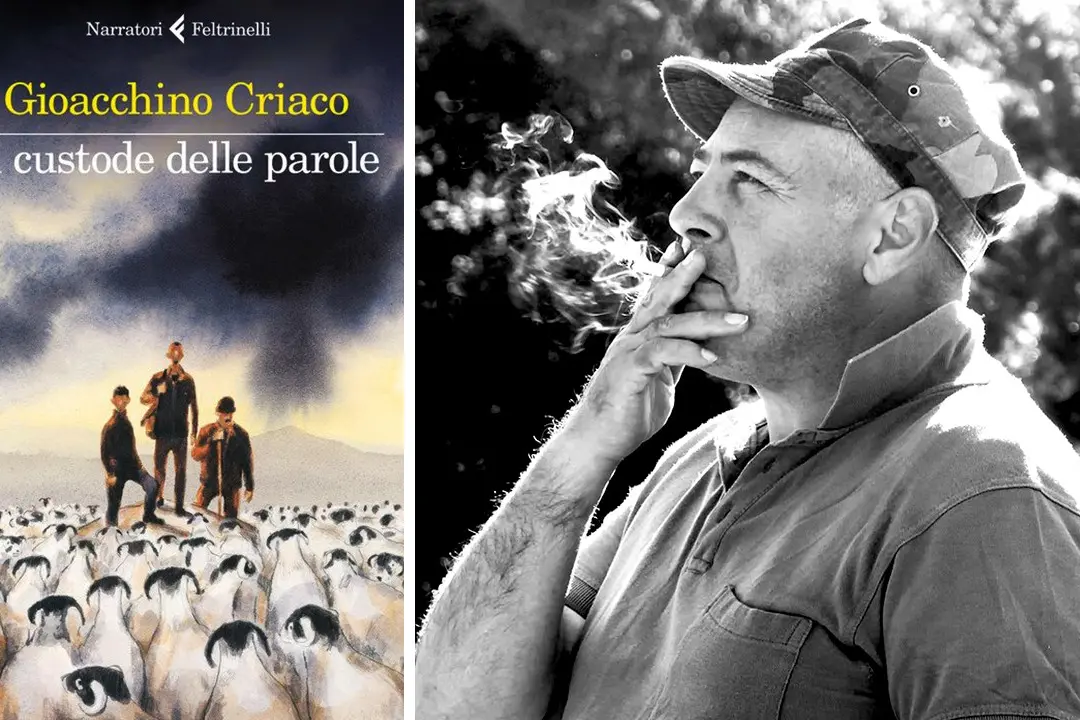

Criaco fa il pescatore: getta la rete e tira su le parole. La sua rete è di quelle da barchetta turchese: filata, annodata a mano, fa male alle dita nude a tirare troppo agli estremi, e poi, robusta e stretta, si apre a ventaglio e fa i conti con la pazienza. Il 14 giugno per Feltrinelli uscirà il suo ultimo romanzo “Il custode delle parole”, racconto di un’inquietudine che cerca ristoro, un porto in cui far brillare il pescato. Storia di un’impazienza elettrica che cova sottotraccia nei giorni che si annullano come cariche opposte.

È storia di Andrìa, quasi trent’anni. Di quei giovani vecchi, vecchi giovani, che non sanno che fare di una vita che sta di là e di qua, da nessuna parte. Una vita che sta comoda in un mezzo foglio: la fidanzata, il mare per bagnarsi i piedi, cinquecento euro al mese in tasca, le cuffie di un call center sulle orecchie. Così è. Meglio di niente. Non è così che si dice? Meglio questo che il nulla.

Invece ci sono pagine da riempire, solo vai a capire come si fa quando le assi del futuro hanno gambe così storte. È quel tipo futuro che non fa neanche sorridere alla lontana, solo stringere la pancia se ci pensi.

Andrìa vive all’ombra dell’Aspromonte e pensa di sapere cosa non vuole fare: la fine del nonno che di fatica fa il pastore e porta sotto la lingua una lingua antica, il grecanico. Poi accade qualcosa, arriva dal mare lo straniero e braccia lo accolgono e Andrìa vedrà qualcosa che era troppo grande e vicina per essere vista, che non mancava perché era sempre stata lì.

Criaco, è il momento di tornare sulla montagna a piedi scalzi.

«Ritorno lì ma con lo spirito di sempre. L’Aspromonte è il binocolo che uso per osservare il mondo. Non ne parlo mai come periferia della Calabria ma come l’ultimo lembo di un universo culturale molto più vasto: quello del Mediterraneo».

C’è una bella vista da lassù?

«Qui riesco a vedere questo mondo del Sud, così sottovalutato. L’Occidente senza di lui non sarà mai completo».

Che altro c'è in lontananza?

«Si vede il passaggio da un'epoca all'altra. La verità è che noi siamo a cavallo di una trasformazione e i miei personaggi si muovono su questo confine».

Ma poi si deve scegliere da che lato stare.

«La domanda che si fanno è proprio questa: andiamo verso il futuro o restiamo nel passato? Ci sono questi due mondi e si guardano negli occhi, sono proprio uno di fronte all’altro. In Calabria, poi, abbiamo un grosso problema».

Quale?

«Siamo entrati nella modernità senza averci prima dialogato».

E viceversa.

«Già, nessuno ha fatto i conti con l’altro. Siamo piombati su due piedi in un’altra dimensione storica. Occhi chiusi e giù, un bel salto nel buio. Non ci siamo portati dietro qualcosa di nostro».

Partiti senza neanche una valigia, intende dire questo?

«Né una valigia, né una sacca in cui mettere le nostre cose, la nostra cultura. Forse se ci avessero interpellati ci saremmo preparati. Il punto è che oggi siamo solo elementi di un ingranaggio più grande: abbiamo dato lavoro, anche intellettuale, e braccia ad un certo sistema ma in quel mondo lì non c’è mai stato un nostro apporto determinante, ragionato, condiviso».

Non ci siamo integrati affatto?

«Il nostro è un mondo monco, non c'è una parte essenziale».

Colpa di chi?

«La classe intellettuale non ha mai avuto la forza necessaria per rompere un certo schema. Anche le menti eccelse del Sud - Sud inteso tout court, come mondo che gira intorno al Mediterraneo - non sono riuscite a confrontarsi con una parte occidentale che ci sta inglobando».

E come si resiste? Puntando i piedi?

«Io credo che ci debba essere una resistenza, non violenta ovviamente, un confronto come non c’è mai stato fino ad ora. Le unioni d’amore nascono quando c’è un rapporto equilibrato».

Crede che le parole siano uno spago adatto a ricucire questi meridiani sfilacciati?

«La cultura è un muro e le parole sono le pietre di quel muro. Ognuna ha un suono preciso e importante e se togli una nota fondamentale la musica non suona più. Non è cosa banale ritrovare le proprie parole, quelle che esprimono la relazione con un mondo che ha millenni di storia. Il nostro ha un basamento fatto di cultura greca e se questo dovesse venire a mancare sarebbe come tagliare via da un corpo una gamba, un braccio, una testa. Il recupero non è un’operazione nostalgia, riguarda tutti da molto vicino».

Mettiamoci comodi, o scomodi forse, e ingrandiamo con due dita l’immagine che abbiamo davanti, allarghiamo su queste latitudini. È giusto chiedersi come debba essere la nuova narrazione della Calabria?

«Secondo me no. Ognuno ha un racconto dentro di sé, personale, frutto della sua storia. I problemi di narrazione o di immagine sono spesso alibi di una politica fallimentare. Per anni qualcuno ci ha inculcato un senso di inferiorità e moltissimi di noi ci hanno creduto e così è nato un disamore esiziale per il Sud. Ritrovare le parole vuol dire ritrovare le parole di un racconto sincero che non si pone un problema di metodo».

E quando dicono: basta scrivere di questo, basta fare film su questo… diamo una brutta immagine di questa regione?

«Se si mettono leggi, condizioni, vincoli, l’arte diventa propaganda e noi di questo non ne abbiamo bisogno».

E la cultura di cosa ha bisogno?

«Di verità e talento. Dobbiamo smetterla, ad esempio, di dire che tutti sanno scrivere, che tutti devono scrivere, perché non è così. Ci sono molti che non sono tagliati per la scrittura, continuando a fare finta che va bene tutto purché sia calabrese non facciamo un favore a nessuno, al contrario facciamo un danno».

Come è arrivato alla scrittura, lei doveva fare l’avvocato.

«Ci sono arrivato perché pensavo che il nostro mondo avesse bisogno di liberare un’energia che è stata compressa per secoli. La mia via espressiva l’ho trovata riannodando i fili con una cultura che mi appartiene. Io non mi sento calabrese o italiano, non sento di essere di nessuna nazione, sento di appartenere solo alla terra e alla natura di tutto il mondo. Di certo ho un legame fortissimo con l’Aspromonte perché ce l’ho nel sangue».

E in Aspromonte, per tre anni si era creato un cenacolo culturale forse unico. Si tornerà quest’anno all’ombra di quelle Querce?

«Non lo so, spero di sì. È una cosa che organizzavano i ragazzi di Africo e d’Aspromonte. Luoghi considerati sempre difficili, irraggiungibili erano diventati, all’improvviso, i luoghi delle idee, delle arti, degli incontri. La grandezza di questo evento stava nella capacità di tenere insieme persone eterogenee che lì si sentivano a casa. Il senso era: venite qui tutti, anche se non vi sopportate, la porta è aperta. Ma il problema è stato un altro ed è arrivato da chi credeva di avere diritto alla sedia più comoda».

Intende i politici?

«Tutt’altro, la politica alla fine s’è seduta con gli altri, pari tra pari finalmente. Il nodo si è creato intorno a chi credeva di dover essere incensato, invitato, lodato e invece non ha capito che quella era la casa di tutti in cui si entrava senza invito».

Forse una parte dell’intellighenzia calabrese è un po’ troppo abituata a premi, medaglie e conferenze con buffet a seguire, poco interessata a divulgare?

«È un po’ mummificata, avvezza a essere ufficialmente riconosciuta e pretende il miglior posto a tavola. A parole siamo tutti per l’eguaglianza ma poi conta dimostrarlo, spiegarlo».

A proposito di spiegazioni, si sta lavorando molto per migliorare il famoso “ritorno d’immagine della Calabria”, ma che vuol dire secondo lei?

«Nulla. Sa qual è il punto?».

Prego.

«Il problema enorme della Calabria è che ci si preoccupa enormemente di quello che gli altri pensano di noi. Siamo come una di quelle famiglie nobili decadute che vivono nei ricordi dei secoli passati e che trascorrono le giornate a chiedersi: come ci giudicheranno?».

E invece?

«E invece il mondo non pensa nulla della Calabria. Degli svedesi si crede che si suicidino in massa, lo stesso per i giapponesi, ma quei popoli alla fine non ne fanno un’ossessione di queste credenze, vivono la loro vita e lo stesso dobbiamo fare noi: vivere per noi stessi, non affannarci a creare una narrazione diversa ma essere una narrazione diversa, altrimenti torneremo alle parole del grande Alvaro quando scriveva: “I meridionali sono mitomani, inventano favole sulla loro vita che in realtà è disadorna”».

Insomma questa nuova visione “pop” e social della Calabria non la convince?

«Ma noi le abbiamo già vissute queste epoche del pop e dell’immagine e delle passerelle e la conclusione è stata che i ragazzi calabresi hanno continuato ad andarsene lo stesso, a fare la valigia, salire su un treno e ad andare via. Il problema è l’emorragia, l’estinzione, questa terra si desertifica e continua a farlo».

Scendo sul personale.

«Quanto personale?».

Giudichi lei. Cosa la spaventa a morte?

«La paura che mi perseguita ogni giorno e ogni notte è quella di tradire me stesso. Credo che la disgrazia più grande che può capitare a un essere umano sia quella di non essere più fedele ai suoi principi».

Perché teme questo?

«Perché i trabocchetti della vita sono talmente tanti che tutti possiamo cadere dentro a certi buchi, ed è l’ultima cosa che vorrei».