La decisione è stata comunicata anche ai vertici dello Stato. La confessione a Lac News24: «Mi sento fra l’incudine e il martello, partire o restare comportano in ogni caso rischi e sacrifici»

Tutti gli articoli di Cronaca

PHOTO

«Sono un essere umano, non un oggetto, una cosa da lasciare su un mobile e spostare più o meno a seconda della convenienza. Sono maggiorenne, in piena età della ragione e decido io ora per me». E la scelta è di andare via dall’Italia per non tornare mai più nel Paese in cui per il figlio di un pentito di ‘ndrangheta è difficile anche andare all’università.

Provare a costruire una vita diversa da quella a cui il padre è stato condannato dal cognome che portava, ma anche da quella sotto protezione in cui «tutto ciò che un adolescente, quasi 20enne, definirebbe vita mi è precluso». Anche, banalmente, la possibilità di essere pienamente sincero con amici, compagni di scuola, conoscenti. Anche raccontare la propria storia.

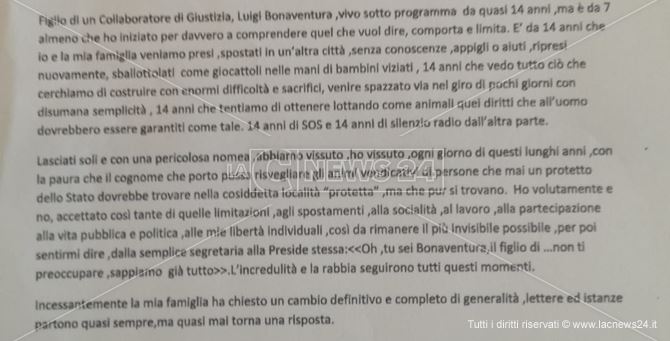

Condannato a una doppia vita di bugie

Eppure – scrive Luigi Bonaventura in una lettera durissima, al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Servizio centrale di protezione e alla Commissione centrale con delega ai collaboratori e testimoni di giustizia, presieduta da Vito Crimi e per conoscenza anche al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al premier Giuseppe Conte, al senatore Nicola Morra che presiede la commissione parlamentare Antimafia, al capo della Dna, Federico Cafiero de Raho, e a quello della procura di Catanzaro, Nicola Gratteri – per 14 anni lui lo ha fatto. Ha dovuto imparare a farlo, a vivere «con due nomi a seconda dell’evenienza», ad affrontare trasferimenti né previsti, né programmati, a sentirsi insieme ai familiari «sballottati come giocattoli nelle mani di bimbi viziati».

L'università preclusa

Parole pesanti da cui traspare tuttala frustrazione di un ragazzo che sente di vivere dietro «cancelli che dovrebbero proteggere dai pericoli, ma in realtà ingabbiano come una cella, costringendo all’isolamento e annientando le necessità individuali. Mi sento come un cane pronto per essere soppresso».

A far traboccare il vaso, le difficoltà incontrate nell’iscriversi all’università. È uscito dallo Scientifico con voti sufficientemente alti da farsi ammettere in qualsiasi ateneo, ma aveva scelto di rimanere vicino casa. Questione di soldi, per lo più. Con tutte le restrizioni che vivere sotto protezione comporta – spiega, raggiunto al telefono – per lui sarebbe complicato, se non impossibile lavorare fuori provincia per contribuire almeno in parte alle spese per i suoi studi. Ma quello che per molti studenti è normale, per lui si è rivelato impossibile.

Circolo vizioso burocratico

«I funzionari che si occupano della nostra sicurezza - spiega - mi hanno detto che non sarebbero in grado di assicurarmi copertura nell’ateneo che c’è nella regione in cui viviamo sotto protezione. Ma non capisco quale sia il problema. A scuola ero iscritto con il mio nome e cognome. Non figuravo nei registri ma non avevo un’identità diversa, non so cosa cambi». Lo ha chiesto ai suoi funzionari di riferimento, «ma non hanno saputo rispondermi».

L'alternativa impossibile

Soluzioni proposte? Andare a studiare fuori o trasferire nuovamente l’intero nucleo familiare. Impossibile per lui – spiega – pensare di obbligare tutti ad un altro giro di giostra in un’altra città e un’altra vita, troppo difficile, anche economicamente, accettare di frequentare l’università in una provincia lontana.

«Mi permetterebbero di iscrivermi all’università con un nome diverso dal mio, ma fuori sarei costretto a continuare ad usare i miei documenti. Sarei Caio nell’ateneo e Mevio fuori. Una situazione ingestibile», spiega. Complicata per chi la vive «e forse anche più pericolosa. È facile che qualcuno si insospettisca se in aula ti chiamano in un modo e fuori hai un’altra identità». Quella vera, con un cognome che è un marchio facilmente riconoscibile, soprattutto per i calabresi. Da qui la scelta di mollare tutto.

La scelta di tagliare i ponti

«Ho deciso di andare via, di lasciare l’Italia. Voglio uscire dal programma di protezione, andare in un altro Paese. Il primo anno lo dedicherò a fare un lavoro qualsiasi e studiare la lingua, poi tenterò di entrare all’università lì».

Paura ne ha, ovvio. Sa che dovrà prendere precauzioni, evitare di frequentare italiani, stare sempre con gli occhi aperti, nella consapevolezza di essere solo. «Ma mi sento fra l’incudine e il martello. Partire o restare comportano in ogni caso rischi e sacrifici, nessuna delle alternative mi fa stare bene, ma se rimango in mezzo, finirò per essere schiacciato. Per questo ho deciso di andare via».

Si è dato quindici giorni, non di più. E alle massime autorità lo ha voluto far saper «un po’ per dare ufficialità alla cosa, un po’ per sfogo, ma forse – ammette - anche per inviare una richiesta di aiuto». Magari con la speranza che non cada nel vuoto.