La raccolta di quattro novelle, diventate quasi tutte dei film di successo, è una delle punte di diamante della produzione dello scrittore del Maine, e da poco è stata riproposta con nuove traduzioni

Tutti gli articoli di Good Morning Vietnam

PHOTO

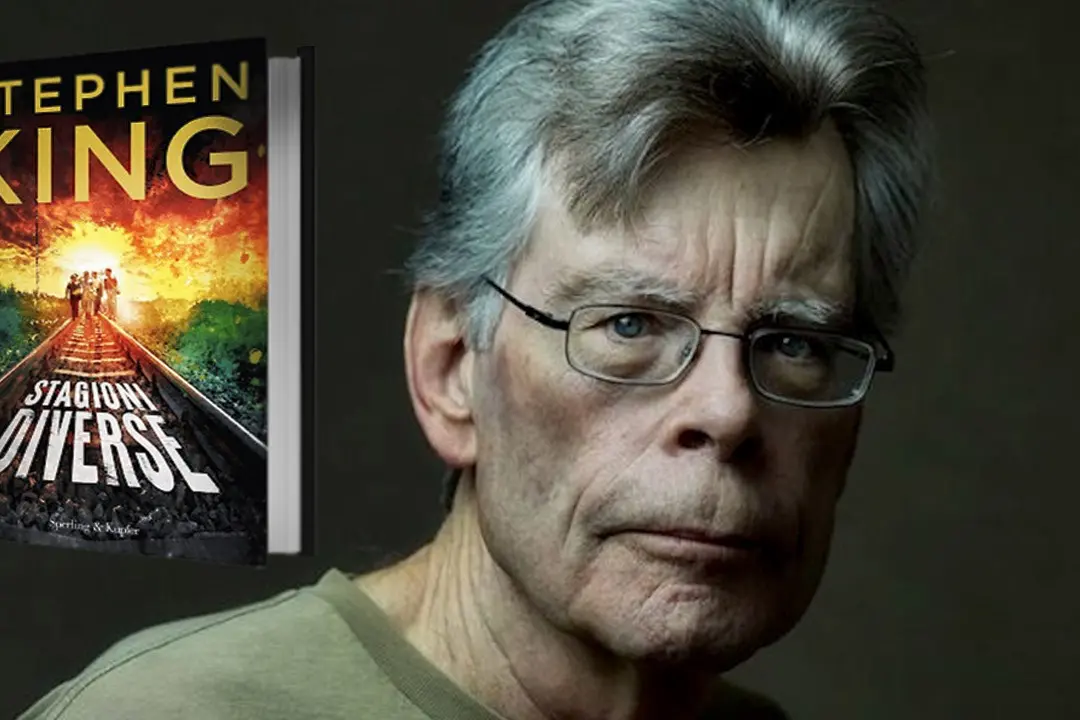

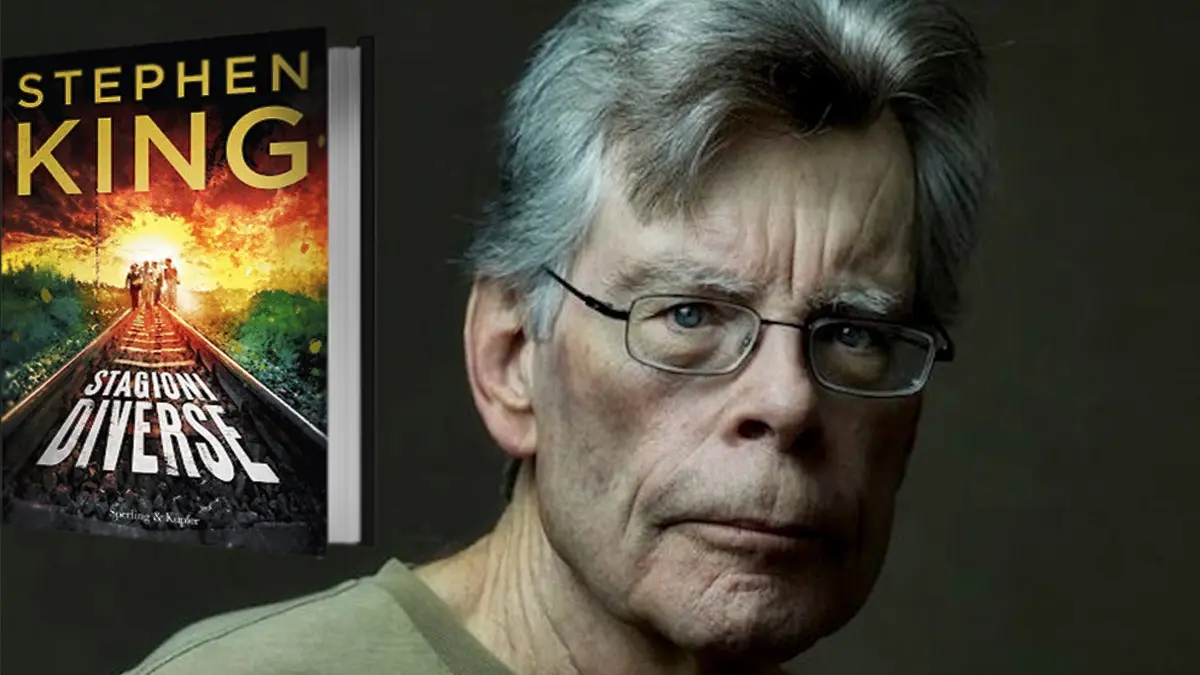

Stephen King si regge su una gamba sola. Così ha detto a proposito di prosa e di Big Mac e di fritti del MacDonald’s. «La mia produzione è discretamente semplice, non molto letteraria, e qualche volta (anche se ammetterlo fa un male d’inferno) decisamente rozza». Lo scrive con l’insicurezza dei grandi che ancora il successo sentono di doverselo guadagnare. Aggiunge King: «Sottraete l’eleganza dell’abilità del romanziere e quello si ritroverà a reggersi su un’unica gamba robusta, e quella gamba è un buon peso». La verità è che potremmo appoggiarci sulla sua un bel po’ di mondo e il ginocchio non si piegherebbe neanche di un grado. Ma lui, evidentemente, non lo sa e per questo riesce a stare in piedi così bene e anche a saltellare. Di questa confessione, King ne lascia traccia nella post-fazione di un libro prezioso, stampato in prima edizione nel 1982, ora tornato per Sperling&Kupfer in veste nuova. Parliamo di “Stagioni diverse”, un tesoro che raccoglie quattro novelle (alcune diventate film di successo) che ora include una nuova traduzione per ciascun racconto a cura di Andrea Cassini, Simona Vinci, Stefano Giorgianni e Loredana Lipperini.

«Siediti, devo raccontarti una storia»

Quando Stephen King ci parla, è sempre quell’ora del tramonto lì. Ci sono due sedie in legno, messe una accanto all’altra, che tirano un lamento quando tocca abbassarsi a prendere un’altra birra dal pavimento. «Nessuno mente davanti a una birra, o rischia di farsi dei nemici». E da quelle parti, in quella cittadina del Maine nota come Castle Rock, il padrone di casa ha sempre due Pabst fredde da parte, non si sa mai che passi qualcuno per fare due chiacchiere. La veranda affaccia su un campo coltivato a granturco e il cielo è una tavolozza vermiglia senza una nuvola (ma forse qualcosa si sta ammassando lontano, verso Est, qualcosa di scuro). A quell’ora, la giornata si raccoglie come semi in un sacchetto e certe volte quel sacchetto è troppo pesante di pensieri, altre volte inquieta per quanto è leggero e se puoi dividere una pena, meglio è.

Con la confidenza del vicino che t’ha conosciuto quando eri ancora grande così (spanna sospesa a meno di un metro), King si sporge appena e ti chiede se ti va di restare, c’è qualcosa di cui gli va di parlare, qualcosa che lo inquieta e non lo fa dormire da un po’. E tu allora rispondi: perché no, anche se hai da fare altrove. Lo vuoi ascoltare, perché è il momento perfetto, c’è la brezza che ti porta alle narici un lontano odore di affumicato e polvere, e quel vecchio cane ha drizzato le orecchie e fiuta l’aria improvvisamente elettrica. Così King comincia la sua storia e ti strappa dalla realtà, ti risucchia, rimpicciolisce e colloca esattamente lì, dove hai paura a stare. E non vuoi più alzarti, anche se è tardi e ti aspettano per cena, la luce s’è abbassata e c’è un solo lampione sgangherato sulla Statale e per tornare a casa devi attraversare quel campo che ora sembra frusciare troppo e di vento non ce n'è.

Le novelle senza vampiri

“Stagioni diverse” è il titolo che King un giorno propose ad Alan Williams, il suo agente dell’epoca. Ormai ci aveva fatto il callo a quell’etichetta di “scrittore dell’horror” che gli avevano appioppato dopo "Carrie", e in fondo si sentiva anche in buona compagnia («Robert Block, Richard Matheson, Shirley Jackson, sì, persino lei è stata etichettata come scrittrice di spettri»). Anche quando sei un caso letterario vivente, e abiti stabilmente nelle parti alti delle classifiche, ci vuole una certa dose di coraggio a proporre al tuo agente qualcosa che è troppo lungo per essere un racconto e troppo breve per essere un romanzo. Novelle, ad esempio, «e senza vampiri». Così gli disse vedendolo sbiancare.

“Stagioni diverse” è un luogo anomalo e ventoso, in cui la varia umanità si raccoglie e si scalda e si ama di nuovo anche se la morte ci alita sopra. In qualche modo King riesce a togliere la polvere dal cassetto dell’infanzia, quello chiuso a chiave da quando hai pianto di dolore per la prima volta. È la sua mano quella che tira fuori ogni oggetto con cura, anche quella cosa in fondo, scura, che si muove e morde e ti fa sanguinare le dita.

La primavera di Shawshank

Nel libro incontriamo subito l’eterna primavera della speranza. In “Rita Hayworth e la redenzione di Shawshank” un tale di nome Andrew Dufrense (forse ne avete già sentito parlare da qualche parte, magari leggendo qualche vecchia pagina del “Call” di Castle Rock) è innocente, ma in carcere lo sono tutti, no? Dicono che abbia ucciso sua moglie e l'amante. E adesso è recluso a Shawshank e ha trovato un amico, Red, che invece non è innocente, per niente. «Sono l'unico colpevole di Shawshank» ama dire. A vent'anni ha manomesso i freni del coupé Chevrolet di sua moglie, e ha fatto una strage. Adesso è acqua passata, dice, è una persona diversa, ma la colpa è un tatuaggio: si schiarisce ma resta una macchia a vita. Dufrense è uno che non cerca guai, gli piace cambiare, di tanto in tanto, il poster nella sua cella e intanto scolpisce piccoli minerali. Tanto per passare il tempo, i giorni, dove ogni minuto pesa come anni. E la sua è una condanna a vita. Poi una notte Rita Hayworth gli cambiò la vita.

L'Estate del ragazzo sveglio

Nell’Estate della corruzione, un ragazzo sveglio di nome Todd Bowden, s’è messo in testa che quel signore di settantasei anni, dall’aria arruffata, un incrocio tra Albert Einstein e Boris Karloff, è un criminale nazista. L'incontro con l'ombra sbiadita del male, diventa per lui un tango di morte. Insieme, vecchio e ragazzino, iniziano a orbitare uno intorno all'altro, cedendo parti della propria umanità in cambio di molecole di oscurità piena. Il seme del male si pianterà nella testa di Todd, e germoglierà piantando radici profonde come l'odio.

L'autunno del Corpo

Con l’autunno dell’innocenza il cuore mancherà di un tocco a ogni pagina. C’è un ragazzino, Ray Bower, da qualche giorno non fa ritorno a casa. A Castle Rock l’estate sta finendo. Le scuole sono chiuse e la Wlam di Houston manda Roy Orbison. Il rifugio sull’albero di olmo, vicino alla Mackey Lumber & Building Supply di Carbine Road, è un club esclusivo per gli ultimi, i perdenti, quelli che restano al margine e lì invecchiano o muoiono presto. Gordie Lachance è uno spillo di ragazzo, Chris Chambers ha imparato ad affrontare la paura gonfiando il petto, Teddy Duchamp ama suo padre, anche se gli ha fritto un orecchio sulla piastra e ora conta le mattonelle sul soffitto del manicomio a Togus, Vern Tessio è solo un ciccione che le spara grosse. Quel giorno dei loro dodici anni, Vern spiffera al suo gruppo la notizia che cambierà tutto: Ray Bower non è scomparso, è morto, e lui sa dove si trova il suo corpo. Giura che è nel bosco delle more, l'ha sentito da suo fratello, scagnozzo del boss da quattro soldi della città, Ace Merrill. E chi l'ha mai visto un cadavere? Ooi di un ragazzino. Fa paura solo il pensiero, ma si deve crescere prima o poi, no? È finito il tempo della vita in cui il mondo era una pista di biglie e i Red Sox conducevano per tre a uno mentre John Wayne arrotolava la pistola alla cintola. Piano si allontana, su quelle rotaie che dividono l'innocenza dalla maturità, la stagione dei migliori amici, quelli dei dodici anni, quelli che non si avranno mai più. Gesù, chi li ha.

L'inverno del Metodo di respirazione

Chiude la raccolta una storia d’inverno, “Il metodo di respirazione”. Dalle parti di un certo club senza nome, di cui si prende cura un maggiordomo senza età, il giovedì che precede il Natale si raccontano storie (siete ancora lì, su quella sedia che scricchiola, vero?). L’anno in cui David Adley, notaio di Manhattan, viene accolto come ospite gradito, il medico in pensione Emlyn McCarron, tira fuori un ricordo che ancora lo tormenta. Fu quando insegnò a una donna nubile e gravida, il metodo di respirazione da applicare al momento del parto. In una sera di bufera, con New York stretta nel gelo, Sandra (questo il nome di fantasia della donna) ha le doglie e prende un taxi in direzione dell’Harriet White Memorial Hospital. Le strade sono una lastra di ghiaccio, il taxi è vicino alla destinazione, mancano solo tre isolati quando…

Fermiamoci qui. Per guardare la fine di certe cose serve solo il narratore, un narratore che sa che “è la storia, non chi la racconta”. E questo è lui, Stephen King, quello seduto accanto che ci sta dicendo che quella nuvola è strana. Sembra sia viva, e si sta avvicinando.