VIDEO | Il superteste Pietro Di Costa rivela il messaggio whatsapp che mandò al primo cittadino. Gli arnesi ed i mezzi del Comune usati dagli arrestati per disfarsi delle salme e liberare nuovi loculi. «Io ho rotto un loro affare, ora possono farmi fuori quando vogliono. So altre cose ma le dirò solo a Falvo e Gratteri»

Tutti gli articoli di Cronaca

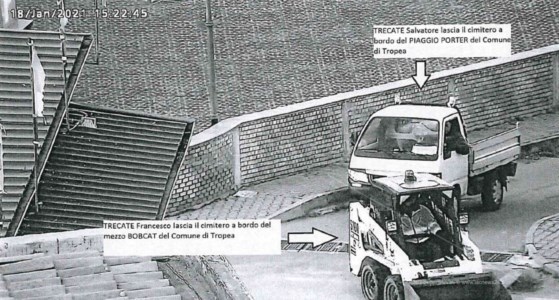

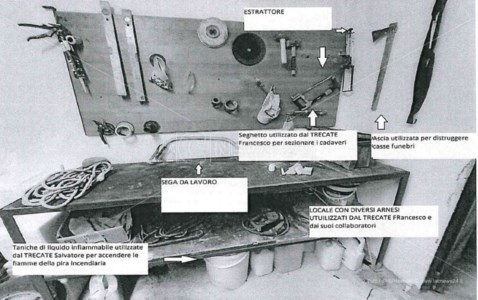

Gli arnesi utili a consumare lo scempio dei cadaveri nel cimitero degli orrori di Tropea sono in quel magazzino a cui i finanzieri di Vibo Valentia hanno apposto i sigilli martedì scorso. Vi si erano infiltrati, gli investigatori, per raccogliere ulteriori prove dei misfatti documentati dalla videocamera spia che avevano sistemato da tempo. C’è l’ascia usata «per distruggere le casse funebri», il seghetto «utilizzato per sezionare i cadaveri», le taniche di liquido infiammabile, altri strumenti da lavoro in quello che oggi si appalesa come un sinistro magazzino Nella Perla del Tirreno, Franco Trecate, il custode, era conosciuto come ’u Patatu. Il cimitero era il suo regno e l’area nella quale le bare venivano distrutte ed gli scheletri fatti a pezzi, era in suo «uso esclusivo», scrivono gli investigatori. Così come praticamente esclusivo era l’uso che faceva dei mezzi del Comune: un Piaggio Porter, un Bobcat. Un via vai per trasportare bare e rifiuti cimiteriali da smaltire con modalità sulle quali gli inquirenti continueranno ad indagare.

«È venuto a casa mia a minacciarmi», dice Pietro Di Costa. Di Costa è un testimone di giustizia fuori dal programma di protezione da circa cinque anni, il quale – ignaro del Grande fratello allestito da tempo dalla Procura di Vibo – il 20 gennaio chiamò il 117 segnalando che Trecate pretendesse tra le 500 e le 800 euro per la tumulazione delle salme, un business che avrebbe gestito in regime di «monopolio». Il 20 gennaio è una data cruciale nel coinvolgimento del testimone di giustizia in questa torbida vicenda: quel giorno non solo telefonò al numero di pubblica utilità della Guardia di finanza, ma inviò un audiomessaggio al sindaco della Perla del Tirreno Giovanni Macrì, rappresentandogli le stesse circostanze.

«È venuto a casa mia a minacciarmi», dice Pietro Di Costa. Di Costa è un testimone di giustizia fuori dal programma di protezione da circa cinque anni, il quale – ignaro del Grande fratello allestito da tempo dalla Procura di Vibo – il 20 gennaio chiamò il 117 segnalando che Trecate pretendesse tra le 500 e le 800 euro per la tumulazione delle salme, un business che avrebbe gestito in regime di «monopolio». Il 20 gennaio è una data cruciale nel coinvolgimento del testimone di giustizia in questa torbida vicenda: quel giorno non solo telefonò al numero di pubblica utilità della Guardia di finanza, ma inviò un audiomessaggio al sindaco della Perla del Tirreno Giovanni Macrì, rappresentandogli le stesse circostanze.

La prese di punta, Di Costa, e alle 4,10 del 21 gennaio ritelefonò al 117 affermando che «spariscono i morti dal cimitero di Tropea». Fece rumore in paese. Perché se da un lato quanto avveniva in cimitero era un «segreto di Pulcinella», dall’altro nessuno aveva mai osato avvisare le autorità, sindaco o polizia giudiziaria che fosse. «Ho sbagliato a scrivere su Facebook – ammette, oggi, Di Costa – perché ho capito che forse ho creato qualche problema all’indagine. Di questo mi scuso, ma io non potevo immaginare che qualcuno stava già indagando». La sua denuncia, quasi urlata, lo sovraespose: «Il custode venne a casa mia a minacciarmi», spiega oggi. Se anche questa affermazione corrisponde a verità, saranno le indagini ad accertarlo. Egli però ha una certezza: «Io ho rotto un loro affare e so che possono farmi fuori quando vogliono, perché il cimitero di Tropea è controllato dalla mafia».

di Tropea». Fece rumore in paese. Perché se da un lato quanto avveniva in cimitero era un «segreto di Pulcinella», dall’altro nessuno aveva mai osato avvisare le autorità, sindaco o polizia giudiziaria che fosse. «Ho sbagliato a scrivere su Facebook – ammette, oggi, Di Costa – perché ho capito che forse ho creato qualche problema all’indagine. Di questo mi scuso, ma io non potevo immaginare che qualcuno stava già indagando». La sua denuncia, quasi urlata, lo sovraespose: «Il custode venne a casa mia a minacciarmi», spiega oggi. Se anche questa affermazione corrisponde a verità, saranno le indagini ad accertarlo. Egli però ha una certezza: «Io ho rotto un loro affare e so che possono farmi fuori quando vogliono, perché il cimitero di Tropea è controllato dalla mafia».

Dice questo, Di Costa, e si dice pronto a dire «molto altro, tutto – spiega – provato da documenti che custodisco io. Ma di questo sono pronto a parlarne solo a due persone, al procuratore Falvo e al procuratore Gratteri. Se non sarò credibile, allora sono pronto ad essere arrestato». È determinato, anche perché, lascia intendere, gli resta poco da perdere. Dopo le sue denunce e diversi anni in regime di protezione, ottenne un ristoro dallo Stato che andò in fumo: in pratica investì tutto, con un altro testimone di giustizia, Vincenzo Ceravolo, per far ripartire lo stabilimento Marenostro, ma l’epilogo fu nefasto ed il crack finanziario inevitabile. Ora Pietro Di Costa è senza protezione e senza un centesimo. Si dice in pericolo e chiede aiuto allo Stato.

«Finora mi ha aiutato un amico – racconta – che la pandemia ha messo in difficoltà. Avrebbe bisogno lui adesso di aiuto e quel che ha fatto finora per me non può farlo più. Non so veramente come andare avanti». Aspetta un po’ su corso Vittorio Emanuele III, davanti all’Ufficio territoriale del governo. Quindi viene ricevuto dal vicario del prefetto Francesco Zito: verranno esaminate le sue richieste, si provvederà ad accelerare la verifica su altre pendenti. «Oggi ho ricevuto un segnale – chiosa – Spero ne seguano altri».

«Finora mi ha aiutato un amico – racconta – che la pandemia ha messo in difficoltà. Avrebbe bisogno lui adesso di aiuto e quel che ha fatto finora per me non può farlo più. Non so veramente come andare avanti». Aspetta un po’ su corso Vittorio Emanuele III, davanti all’Ufficio territoriale del governo. Quindi viene ricevuto dal vicario del prefetto Francesco Zito: verranno esaminate le sue richieste, si provvederà ad accelerare la verifica su altre pendenti. «Oggi ho ricevuto un segnale – chiosa – Spero ne seguano altri».